IX. Die Reformation im Kloster Alpirsbach

Vorlage: Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg

Das Benediktinerkloster Alpirsbach erlebte wie viele Klöster im frühen 15. Jahrhundert einen wirtschaftlichen und spirituellen Niedergang. Für umfassende Reformen kam Abt Hieronymus Hulzing mit weiteren Mönchen aus dem Kloster Wiblingen bei Ulm nach Alpirsbach. Seine Bemühungen mündeten 1482 in den Beitritt zur Bursfelder Reformkongregation der Benediktiner. Er gab der spirituellen Neuausrichtung aber auch nach außen hin sichtbaren Ausdruck, indem er die Klausurgebäude im spätgotischen Stil erweitern und umgestalteten ließ.

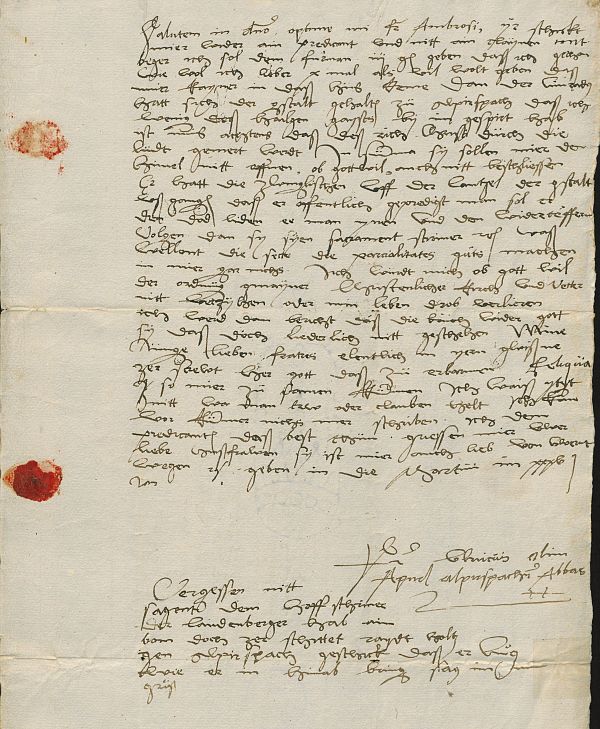

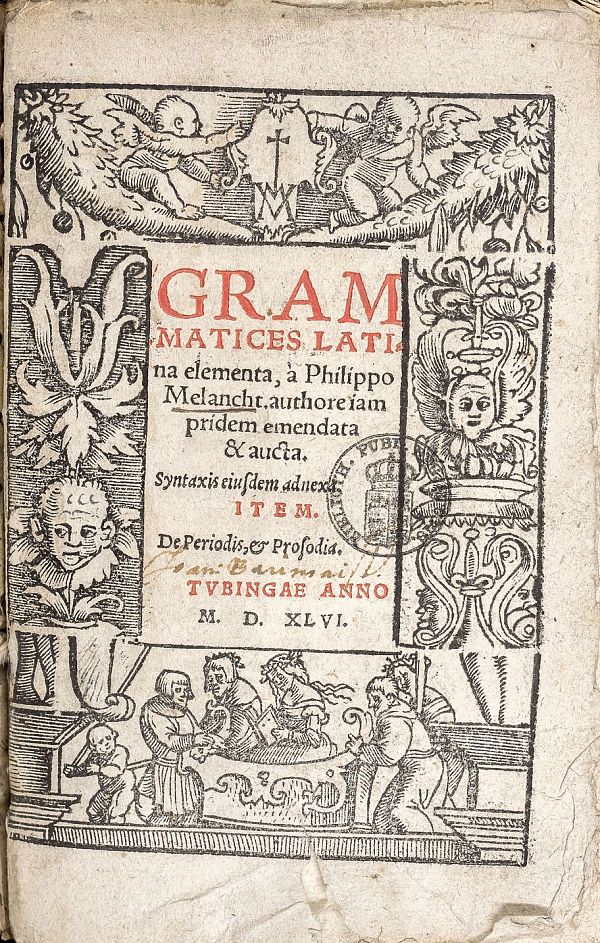

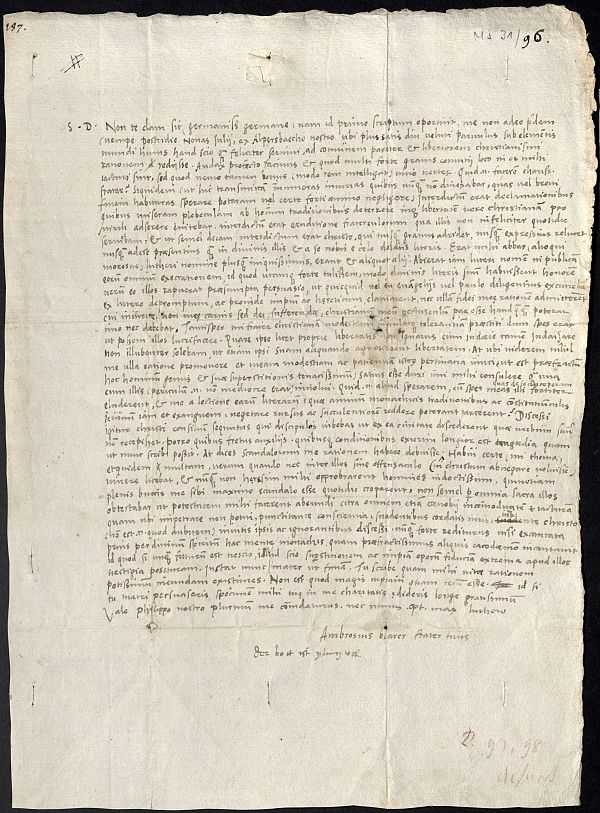

Zu Beginn der 1520er–Jahre war unter Abt Alexius Karrenfurer bereits der Wellenschlag der reformatorischen Ideen in Alpirsbach zu spüren. Ambrosius Blarer, Mönch und Prior des Klosters, war mit den Lehren Luthers in Kontakt gekommen und trug sie in den Konvent und darüber hinaus. Unter dem Druck seines Abtes entwich Blarer schließlich 1522 aus dem Kloster; seine Gründe dafür ließ er sogar in einer eigenen Druckschrift verbreiten.

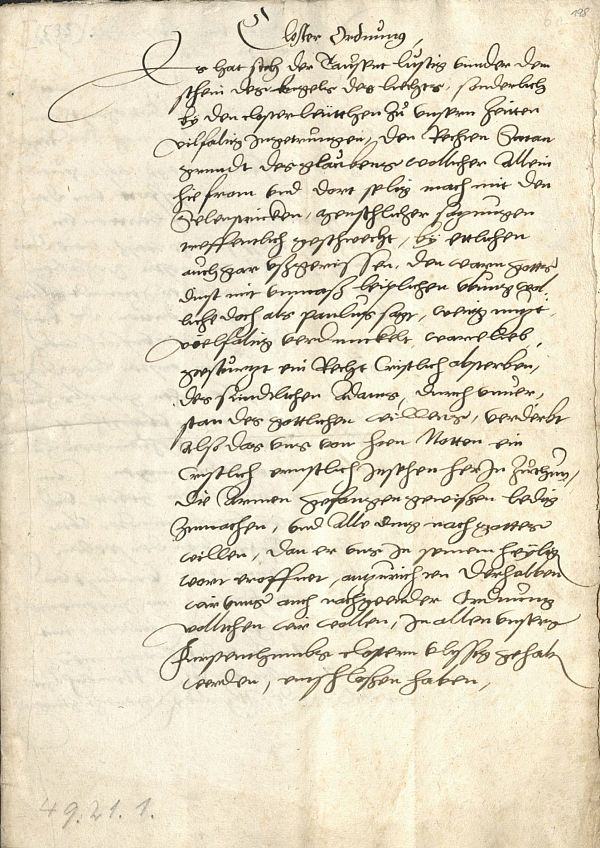

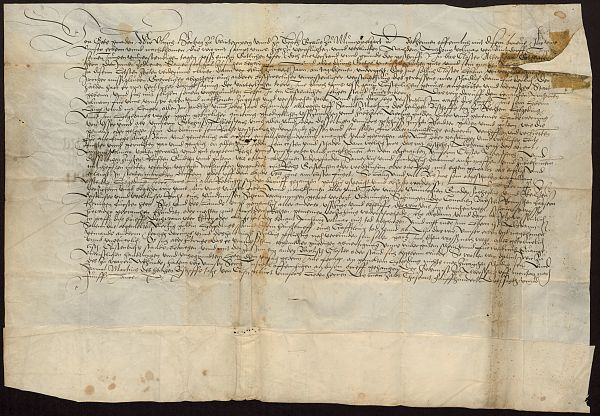

Als Herzog Ulrich 1534 aus dem Exil zurückkehrte, suchte er die Unterstützung des ehemaligen Alpirsbacher Mönchs, der inzwischen bereits als Reformator im Bodenseeraum gewirkt hatte. Blarer sollte nun den Süden des Landes nach oberdeutscher Ausrichtung reformieren. Seine Erfahrungen konnte er in die neue Klosterordnung einbringen, die ab 1535 das monastische Leben in Alpirsbach sowie den übrigen Männerkonventen des Landes im reformatorischen Sinne umgestalten sollte. Da aber weder die vom Herzog in die Klöster gesendeten Lesemeister noch die Klosterordnung den gewünschten Erfolg hatten, musste Herzog Ulrich den Alpirsbacher Konvent schließlich im November 1535 mit einer militärischen Drohgebärde zum Einlenken bringen. Abt Ulrich Hamma und ein Großteil der Mönche willigten ein; nur zwei widersetzten sich und flohen aus Alpirsbach.

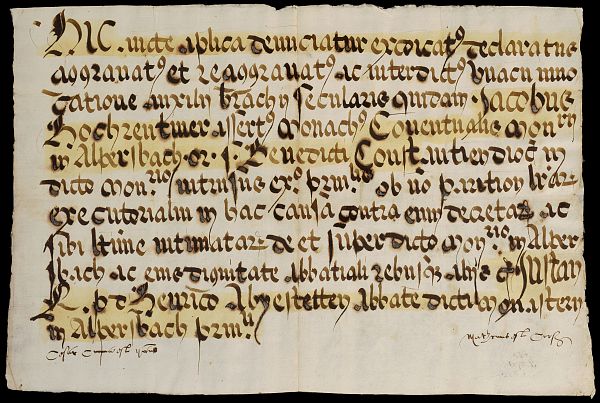

Unter den flüchtigen Mönchen war auch Jakob Hochreutiner, der nach dreizehn Jahren, als sich die politische Lage wieder verändert hatte, nach Alpirsbach zurückkehren konnte. Von weiteren Mitbrüdern zum Abt gewählt, begleitete er die unter Herzog Christoph angeordnete Einrichtung einer Klosterschule, die dann bis 1595 bestehen sollte. Im Jahr 1563 konnte auf Heuchreutiner der erste evangelische Abt, Balthasar Elenheinz, nachfolgen und die weiteren Geschicke des Klosters prägen.