VIII. Die Reformation im Kloster Bebenhausen

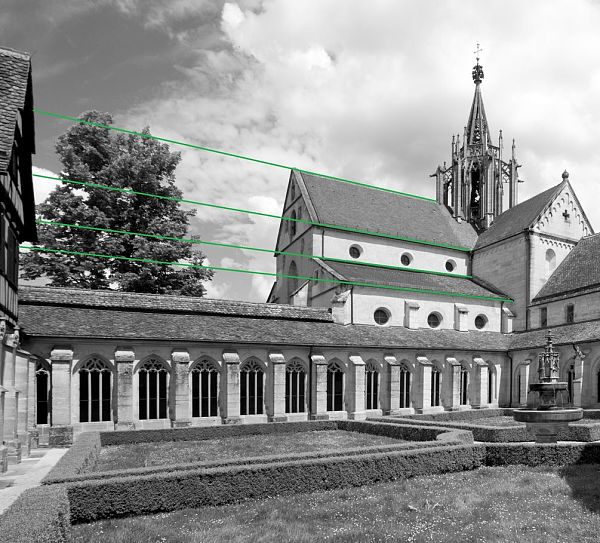

Vorlage: Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg

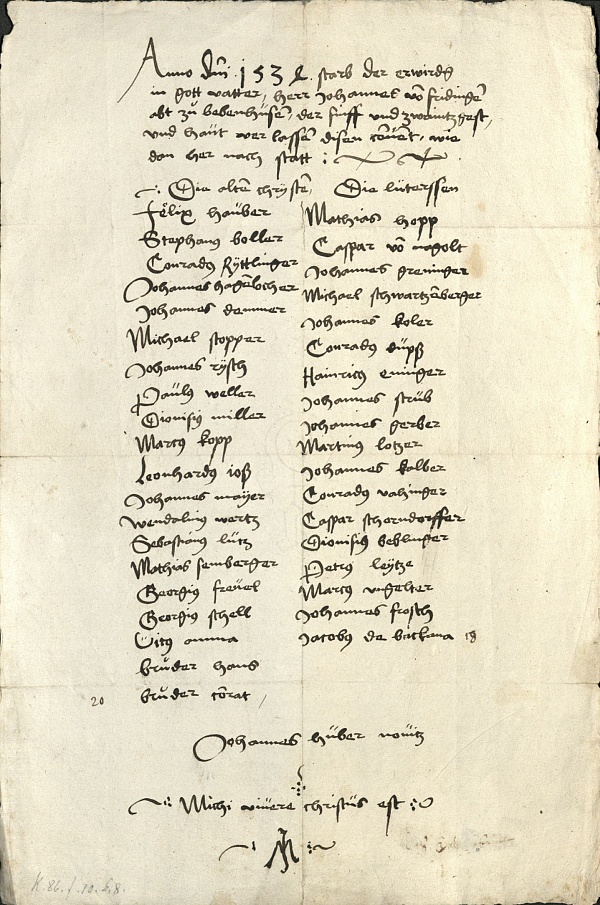

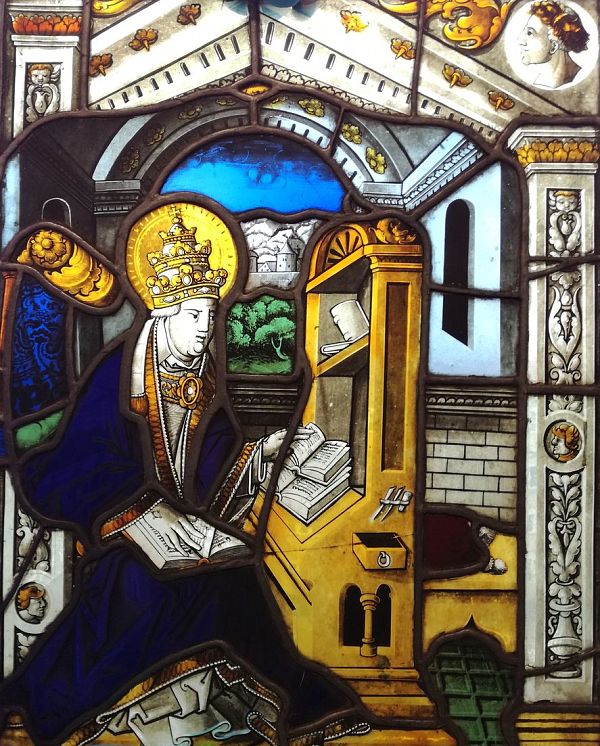

Das Zisterzienserkloster Bebenhausen gehörte Ende des 15. Jahrhunderts zu den wohlhabendsten Klöstern Württembergs. Geschickte An– und Verkaufspolitik hatte dazu geführt, dass ein großes zusammenhängendes Klosterareal entstanden war. Abt Johannes von Fridingen konnte seinen Konvent gegen die im Land aufkeimenden reformatorischen Ideen stärken. Mit seinem Tod aber verloren die Bebenhäuser Mönche ihre geistliche Führung – der Konvent zerbrach in die "alten" und die "neuen" Christen.

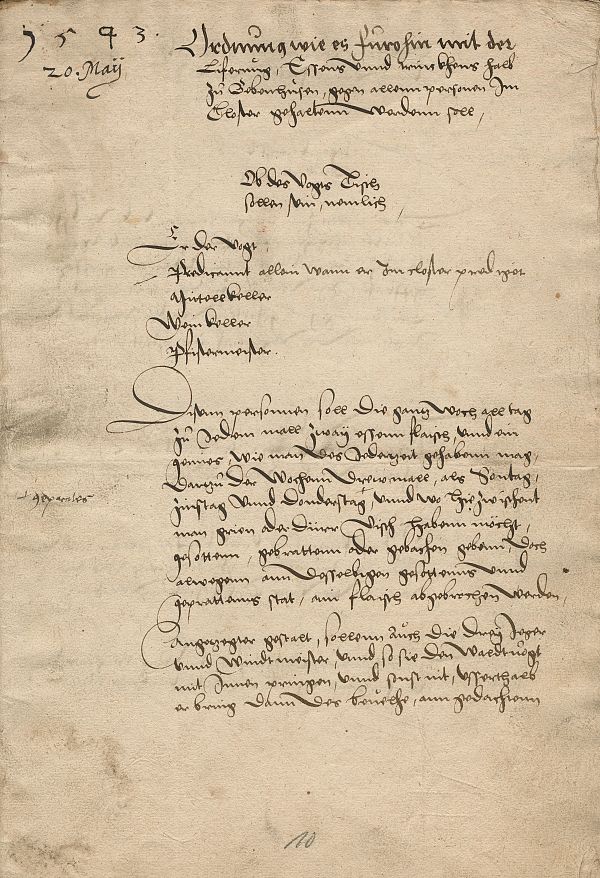

Die herzogliche Klosterordnung, die das Leben der Mönche im Sinne der Reformation 1535 neu regelte und deren Austritt erleichtern sollte, hatte Erfolg. Mehr als die Hälfte der Konventualen verließ Bebenhausen. Ihr Weg führte unter anderem an die Tübinger Universität oder in den evangelischen Kirchendienst. Zurück blieben vierzehn Mönche, die sich nicht vom alten Glauben lossagen wollten. Ihnen wurde erlaubt, in ein anderes Kloster ihres Ordens – außerhalb Württembergs – zu emigrieren.

Nach vierzehn Jahren an verschiedenen Orten konnte der Konvent durch eine veränderte politische Lage nach Bebenhausen zurückkehren. Der neue Abt Sebastian Lutz fand mit seinen Mönchen allerdings ein demoliertes und leeres Kloster vor, doch wagte man einen Neuanfang am alten Ort.

Trotz der fortgeführten Durchsetzung der Reformation unter Herzog Ulrichs Sohn Christoph durften die zurückgekehrten Mönche im Kloster verbleiben. Gleichzeitig wurden in dreizehn von vierzehn großen Männerklöstern evangelische Schulen eingerichtet. In Bebenhausen lebten so ab 1556 die evangelischen Klosterschüler und der altgläubige Konvent nebeneinander.

Mit der Abdankung von Abt Sebastian und dessen Tod 1560 verließ der Rest des altgläubigen Konvents das Kloster endgültig. Die zisterziensische Klosterzeit war vorüber. Sebastians Nachfolger Eberhard Bidembach ließ sich nun als erster evangelischer Abt einsetzen und sollte fortan die Geschicke von Kloster und Klosterschule prägen.