VI. Die Reformation in den Medien: Literatur, Musik und Kunst

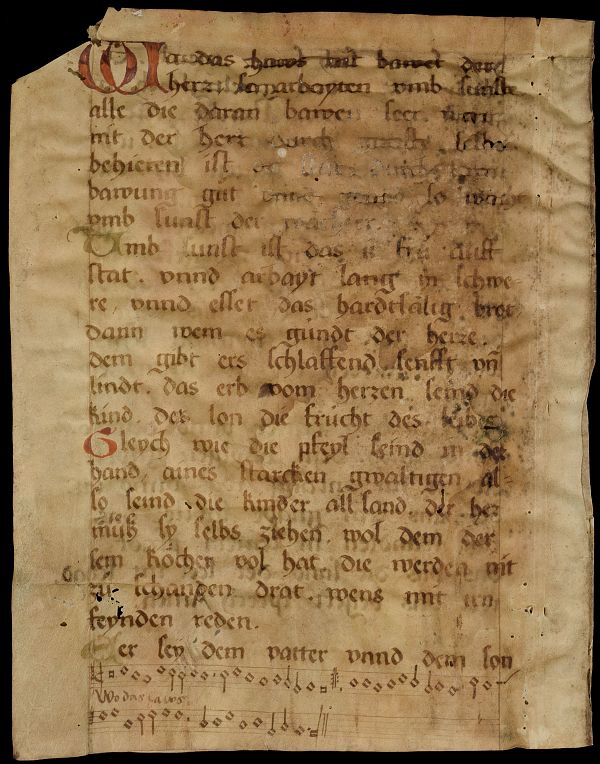

Vorlage: Staatsbibliothek zu Berlin

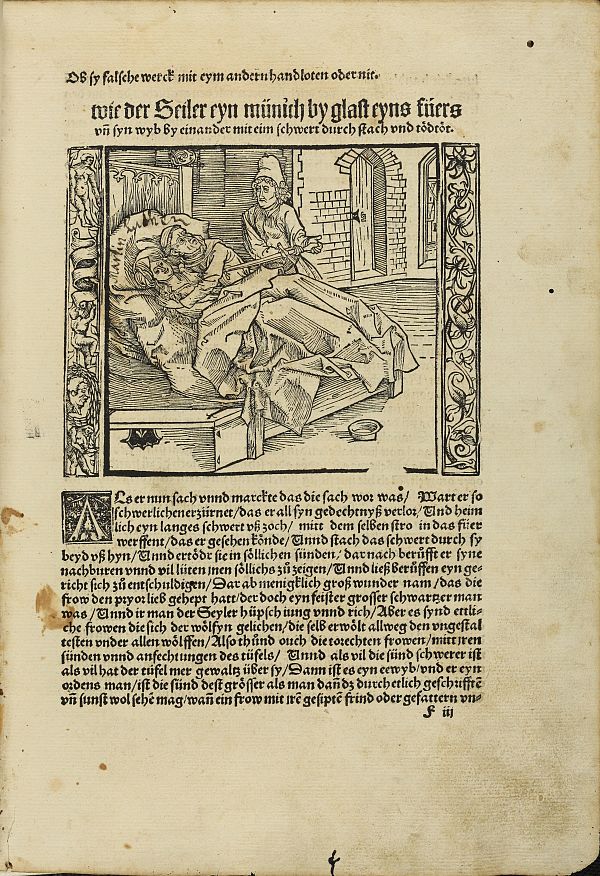

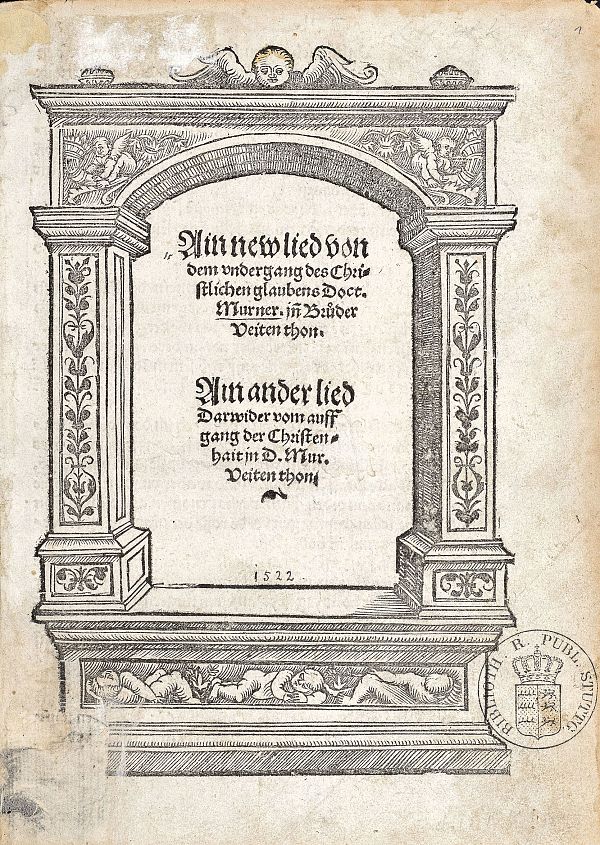

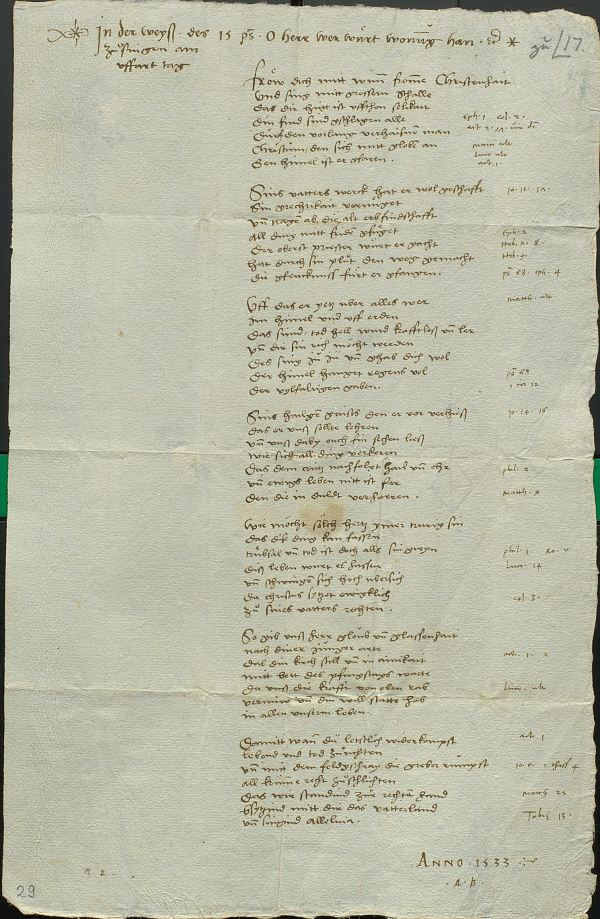

Die Reformation ist als großes Medienereignis zu begreifen: Auch im deutschen Südwesten war die schnelle und breite Vermittlung der neuen Lehre Martin Luthers und seiner Anhänger von zentraler Bedeutung für ihren Erfolg. Vor allem der Buchdruck in den oberdeutschen Städten spielte dabei eine wichtige Rolle: Theologische und politische Schriften, aber auch Sprüche und Lieder kamen dadurch unter das Volk und wurden weitergetragen. In der Volkssprache und vielfach mit Holzschnitten bebildert, waren Einblattdrucke, Flugblätter und Flugschriften die gängigen und günstigen medialen Formen im öffentlichen Diskurs.

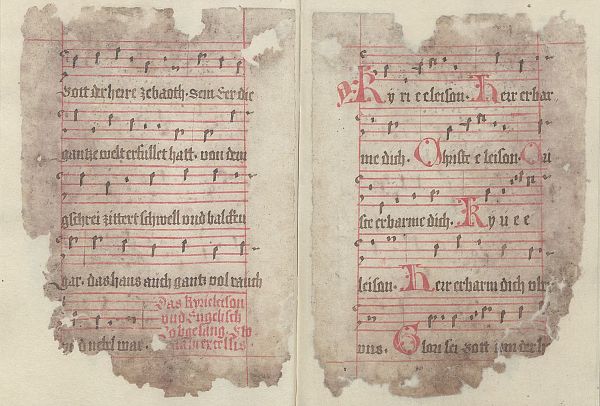

Vor dem Hintergrund der regen humanistischen Literaturszene wurden politische und religiöse Auseinandersetzungen im Druck geführt; Propaganda, Polemik und Satire fanden hier auch drastische Ausdrucksformen und prägten den publizistischen Streit um die Reformation. Dieser Streit zwischen der altgläubigen Partei und den Anhängern der neuen Lehre wurde auch mit künstlerischem Nachdruck geführt. Triumph– und Spottlieder begleiteten das Zeitgeschehen und vermitteln noch immer seine aufgeheizte Stimmung. Die zahlreichen neuen Kirchenlieder von Martin Luther oder Ambrosius Blarer wirkten daneben bei der Verkündigung und Manifestation des evangelischen Glaubens durch die Gemeinden.

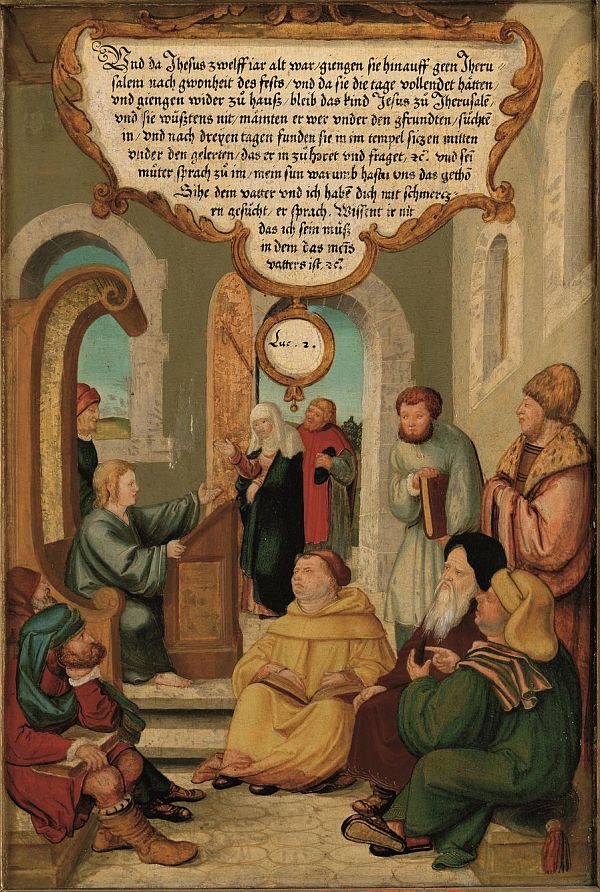

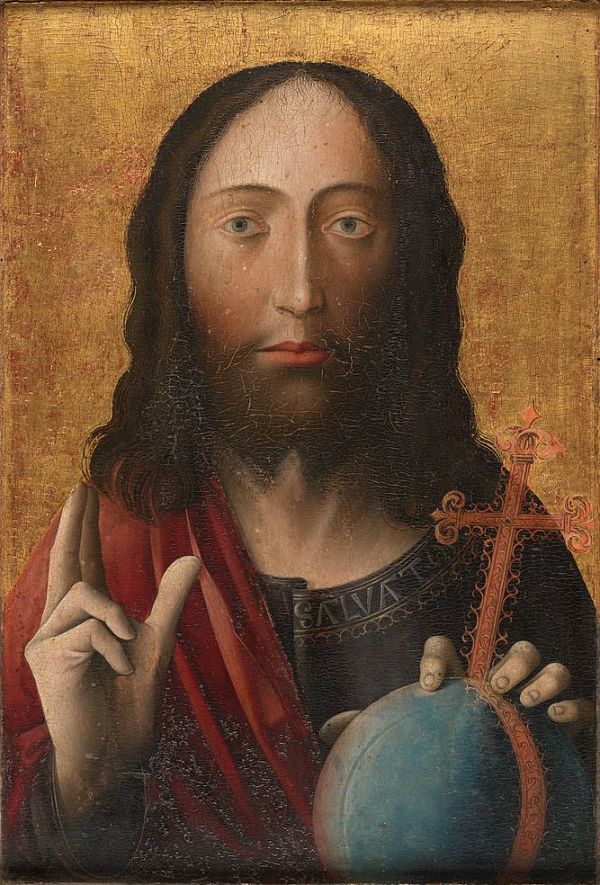

Und schließlich waren es Bildwerke, die dem neuen Glauben kunstvollen Ausdruck verliehen: Das Gotteswort rückte auch hier in den Mittelpunkt der reformatorischen Bildsprache; großformatige, vielgliedrige Flügelaltäre, wie der berühmte Mömpelgarder Altar, stehen dafür. Auch Tafelbilder der Reformatoren und ihrer Fürsten, Münzen und Medaillen trugen die Bild– und Porträtsprache der Reformation weiter. Sie erhalten die Erinnerung daran bis in unsere Tage: Freiheit – Wahrheit – Evangelium stehen nach wie vor prominent im gesellschaftlichen Diskurs.