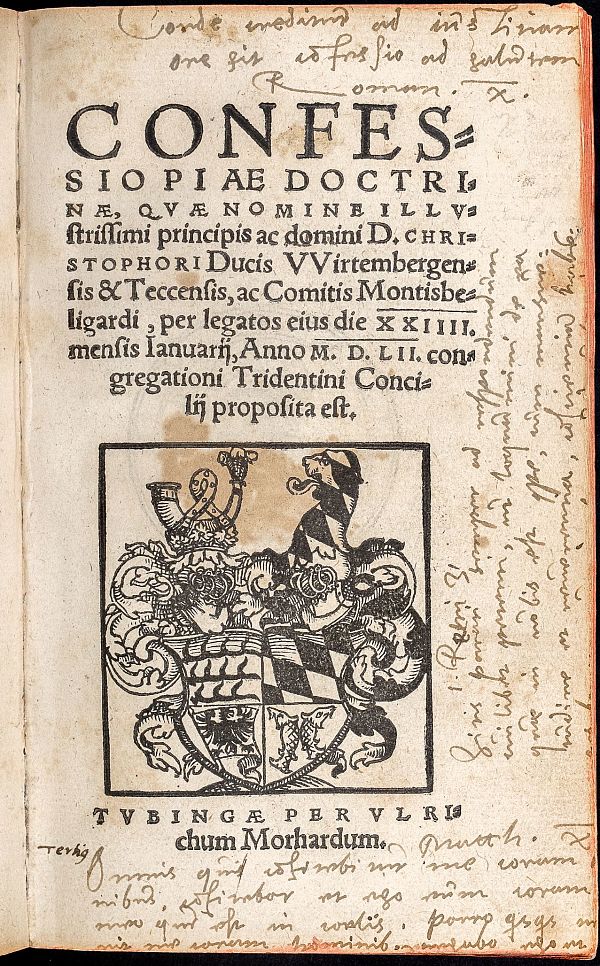

V. Württemberg im Licht des Evangeliums

Vorlage: Hamburger Kunsthalle

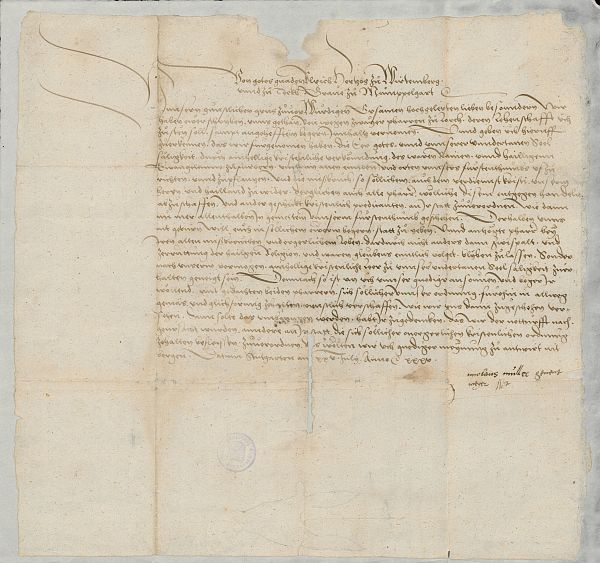

Herzog Ulrich hatte als überzeugter Anhänger von Luthers Lehre seine Herrschaft in Württemberg mit militärischer Gewalt wiedererlangt. Er machte sich umgehend daran, die Reformation hier umzusetzen und konnte dabei auf breite Unterstützung aus der Bevölkerung rechnen.

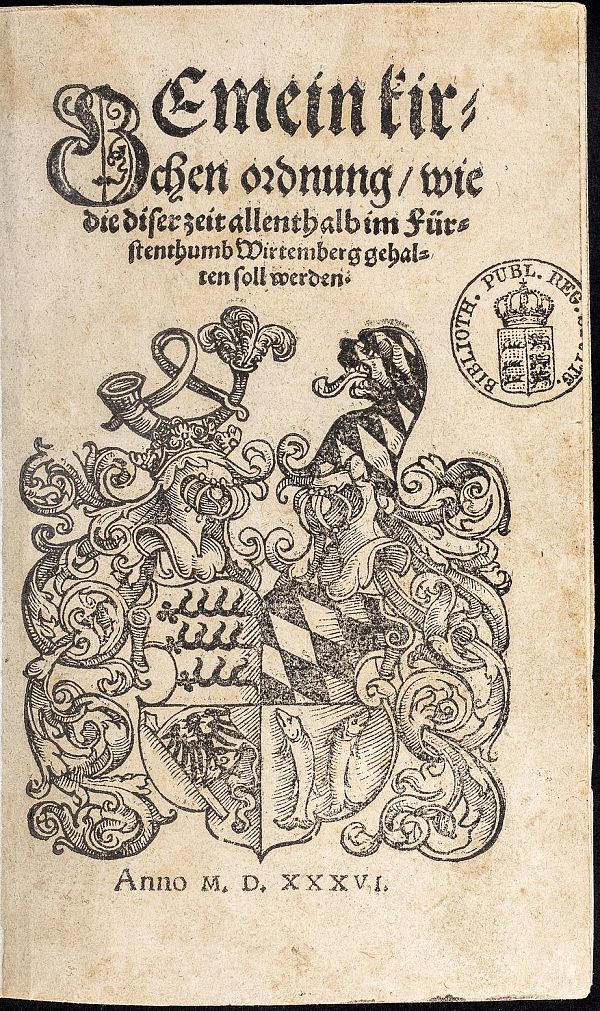

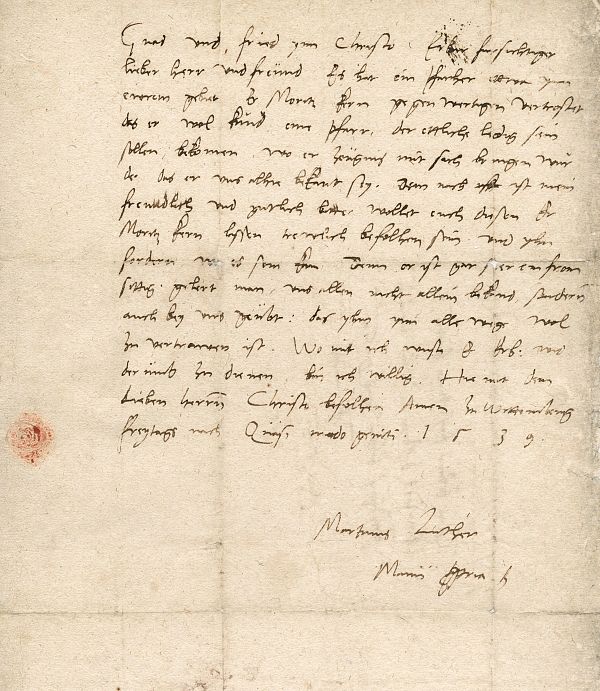

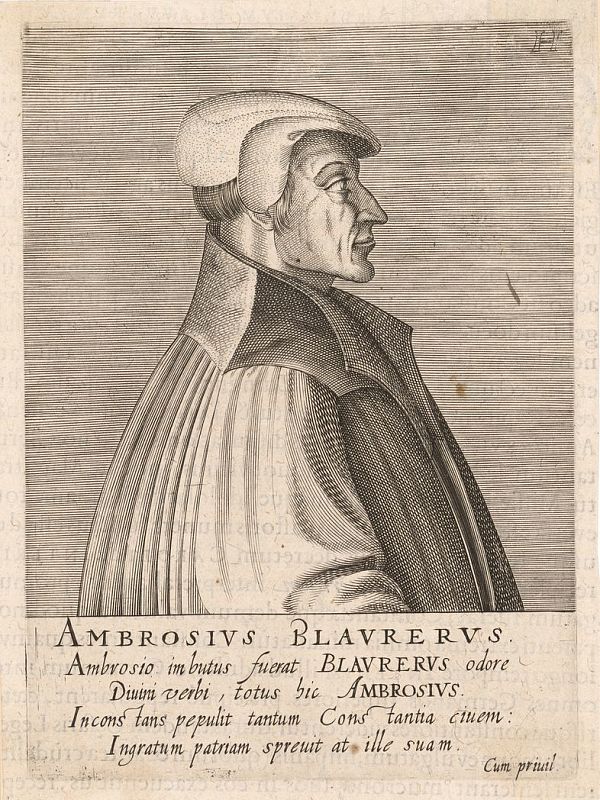

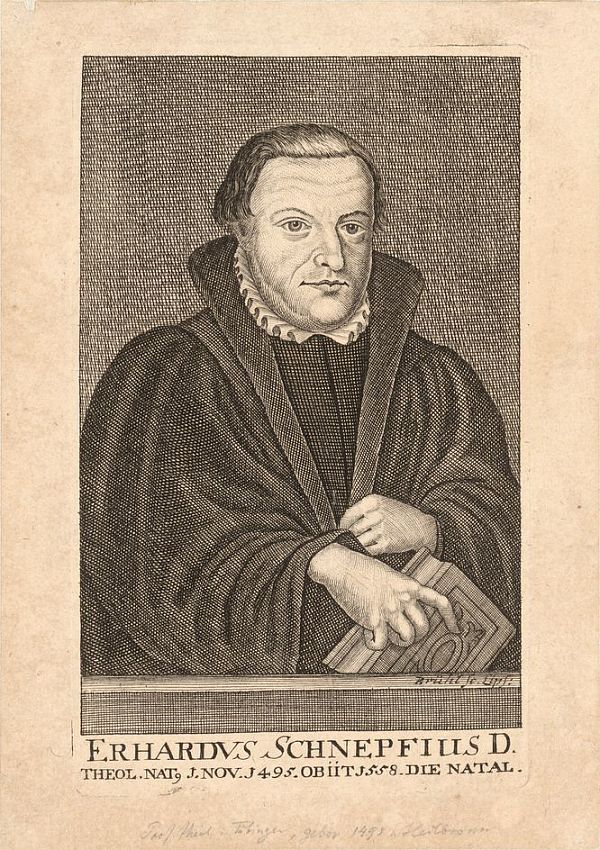

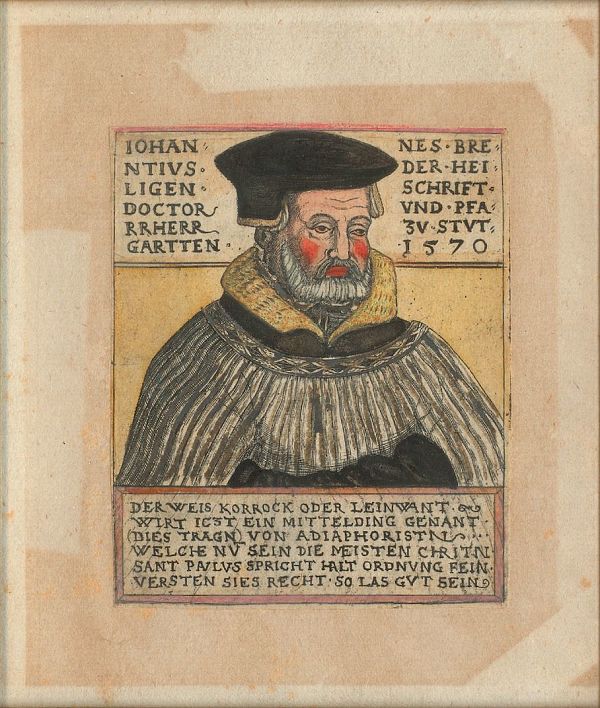

Die altgläubige Liturgie, Messe und Sakramente sollten weitestgehend abgeschafft werden, der evangelische Predigtgottesdienst sollte nun das Gotteswort verkünden. Bedeutende Theologen und Berater standen Herzog Ulrich dabei zur Seite: Zunächst vor allem Erhard Schnepf, der zuvor als Theologieprofessor lutherischer Prägung in Marburg wirkte; daneben Ambrosius Blarer, der frühere Alpirsbacher Mönch, der die oberdeutsche Ausrichtung der Reformation vertrat, und bald auch der Lutherschüler Johannes Brenz, der schließlich der führende Theologe in Württemberg werden sollte.

Der Streit um die Reformation und deren Umsetzung sollte sich unter den verschiedenen evangelischen Richtungen zunächst fortsetzen; die Autorität Herzog Ulrichs war dann für die lutherische Ausrichtung entscheidend. Die herrschaftlichen Kirchen- und Landesordnungen bildeten nun bald die politischen und religiösen Grundlagen der Landesverfassung und des Kirchenregiments; Württemberg wurde zum "evangelischen Staat".

Die damit verbundene Auflösung der zahlreichen Klöster und Stifte im Land wurde allerdings von langwierigen Schwierigkeiten begleitet, da sich zahlreiche Konvente der herrschaftlichen Aufhebung widersetzten und auf ihrem alten Glauben bestanden. Gerade die Auflösung der Frauenklöster war oft erst mit dem Aussterben der Frauenkonvente nach Jahrzehnten möglich. Die Säkularisation des Kirchenguts verschaffte dem Herzogtum schließlich auch einen dauerhaften politischen und wirtschaftlichen Gewinn.