"Tötung in einer Minute." Quellen zur Euthanasie im Staatsarchiv Ludwigsburg.

Im September und Oktober 2003 zeigte das Staatsarchiv Ludwigsburg die von der Gedenkstätte Grafeneck erarbeitete Wanderausstellung "Krankenmord im Nationalsozialismus — Grafeneck 1940. Die Euthanasie-Verbrechen in Südwestdeutschland". Daneben wurden auch Archivalien des Staatsarchivs gezeigt. Auf dieser Auswahl basiert die vorliegende virtuelle Ausstellung.

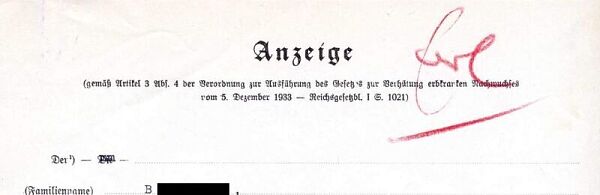

Die systematische Tötung von Patienten deutscher Heil- und Pflegeanstalten gehört zu einem der unglaublichsten Kapiteln der NS-Geschichte. Neben dem Holocaust steht die "Euthanasie" für das Ende der Humanität in der Zeit des Nationalsozialismus. In nicht einmal zwei Jahren, zwischen Januar 1940 und August 1941, wurden in Deutschland über 70.000 — laut anderen Quellen 190.000 — psychisch kranke und behinderte Menschen ermordet. An sechs Orten in Deutschland wurden hierfür "Tötungsanstalten" mit Vergasungsanlagen und Krematorien errichtet. Eines dieser Vernichtungszentren war im Schloss Grafeneck untergebracht.

Projektbearbeitung

Inhaltliche Konzeption, Exponatauswahl und -texte: Dr. Martin Häußermann

Gestaltung, Programmierung und einleitende Texte: Carmen Haug

Konzeption und HTML-Master "Virtuelle Ausstellungen": Dr. Christian Keitel