80 Jahre Kriegsende: Schülerinnen und Schüler beeindrucken im Generallandesarchiv mit szenischen Lesungen

Bundespräsident Richard von Weizsäcker löste vor 40 Jahren eine zum Teil recht heftige Kontroverse aus, als er den Jahrestag des Kriegsendes in einer Gedenkstunde des Deutschen Bundestags wie folgt bewertete: "Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft." Weizsäcker machte in seiner Rede einerseits deutlich, dass der 8. Mai kein Tag zum Feiern für die Deutschen sein kann, denn zu groß waren Zerstörung, Leid und die Folgen der militärischen Niederlage. Doch Weizsäcker sprach klar an, worin die Ursachen aller Not zu suchen waren, nämlich in dem Unrechtsregime der Nationalsozialisten, das den totalen Krieg ausgerufen hatte, der am 8. Mai 1945 in der totalen Niederlage endete. Dadurch forderte er die Deutschen auf, ihre eigene belastete Geschichte anzunehmen anstatt sie vergessen machen zu wollen. Es brauchte viele Jahre, bis Weizsäckers Position mehrheitsfähig wurde. Heute gibt es wieder neue Stimmen, die diese Sichtweise in Frage stellen.

Der 8. Mai 1945 ist kein Datum der Vergangenheit. Das Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs gibt Anlass, über sehr aktuelle Fragen ins Gespräch zu kommen: Wie konnte es so weit kommen? Wie wird Recht zu Unrecht? Und kann sich die Perversion des Rechts, wie wir sie in der NS-Zeit erlebt haben, heute wiederholen?

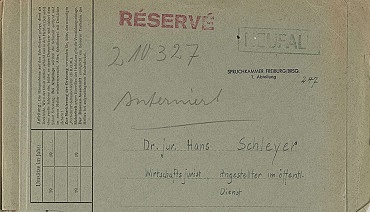

Die Schülerakademie Karlsruhe e.V. und das Generallandesarchiv Karlsruhe näherten sich am 5. Mai in ihrer gemeinsamen Abendveranstaltung unter dem Titel "Der 8.5.1945 - Befreiung von Unrecht?" auf eine neue Weise diesem Themenkomplex an. In drei szenischen Lesungen präsentierten Schülerinnen Schüler aus dem Bismarck-, Goethe- und Helmholtz-Gymnasium einzelne Fallbeispiele aus den Akten des Sondergerichts Mannheim, die im Generallandesarchiv aufbewahrt werden, und gaben so Einblicke in die Justiz des NS-Staates, in die Schicksale der Angeklagten und deren Versuche, sich nicht dem Unrecht zu beugen. Die jungen Menschen zeigten zudem anhand der Gesetzestexte die Entwicklung der NS-Sondergerichte auf und machten den ideologisch gefärbten Blick der Richter und Staatsanwälte auf die Angeklagten deutlich. In einem dritten Schritt wurden die Leitlinien der NS-Justiz den Normen des Grundgesetzes gegenübergestellt.

Die drei szenischen Lesungen gaben die Impulse für zwei Gesprächsrunden eines hochkarätig besetzten Podiums mit Dr. Peter Frank, Richter des Bundesverfassungsgerichts, dem Zeithistoriker Prof. Dr. Michael Kißener von der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, und dem Direktor der Stiftung Forum Recht Karlsruhe/Leipzig, Dr. Cord Brügmann. Unter der Moderation des aus Terra X und MrWissen2go bekannten Journalisten Mirko Drotschmann wurde der Bogen geschlagen von der Geschichte der NS-Zeit zu aktuellen Fragen und Sorgen der Gegenwart.

Die Veranstaltung am 5. Mai war Teil des Projekts "Denunziation – Repression – Verfolgung: Politischer Dissens und Alltagskriminalität vor den nationalsozialistischen Sondergerichten 1933-1945", das noch bis Ende 2025 läuft und das von der Stiftung Erinnerung – Verantwortung – Zukunft (EVZ) und dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) in der Bildungsagenda NS-Unrecht gefördert wird. "Im Förderprogramm Bildungsagenda NS-Unrecht fördern wir das Projekt ‚Denunziation – Repression – Verfolgung‘ mit großer Überzeugung, denn es verwirklicht zwei zentrale Ziele: Es schließt eine wichtige Bildungslücke zur Rolle der NS-Sondergerichte als Organe rassistischer Ausgrenzung und politischer Repression. Zugleich werden Schüler:innen innovativ in die wissenschaftliche und pädagogische Aufarbeitung der historischen Akten eingebunden. Das ist gelebte Demokratiebildung und zukunftsgerichtete Erinnerungsarbeit im besten Sinne." So Leonore Martin, Fachreferentin der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft.