Bewahrung und Zugänglichmachung von Quellen aus der deutschen Kolonialzeit in Namibia

Die Auseinandersetzung mit dem kolonialen Erbe ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das Landesarchiv Baden-Württemberg stellt sich dieser Verantwortung. Seit 2019 arbeitet es mit dem Namibischen Nationalarchiv (National Archives of Namibia) zusammen, um Dokumente aus der deutschen Kolonialzeit in Namibia (1884–1915) durch gezielte Erhaltungsmaßnahmen für die Nachwelt zu sichern und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Die Kooperation zwischen dem Landesarchiv und dem Namibischen Nationalarchiv ist Teil der "Namibia-Initiative" des Landes Baden-Württemberg, die mit den Vorbereitungen zur Rückgabe wichtiger persönlicher Gegenstände des namibischen Widerstandskämpfers und Kapteins Hendrik Witbooi (um 1830–1905) ihren Ausgang nahm. Seine Familienbibel und Peitsche, die sich seit 1902 im Stuttgarter Linden-Museum befanden, wurden erst 2019 in die Republik Namibia zurückgebracht. Die damalige baden-württembergische Wissenschaftsministerin, Theresia Bauer, übergab die Artefakte in einem feierlichen Akt im Beisein der Familie Witbooi in Gibeon (Namibia) an den damaligen namibischen Präsidenten, Dr. Hage Geingob (1941–2024). Das Land Baden-Württemberg nahm dies zum Anlass, eine mehrjährige Initiative des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zu starten, an der sich mehrere kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen, darunter auch das Landesarchiv, beteiligten.

Phase I: Restaurierung und Konservierung (2021–2023)

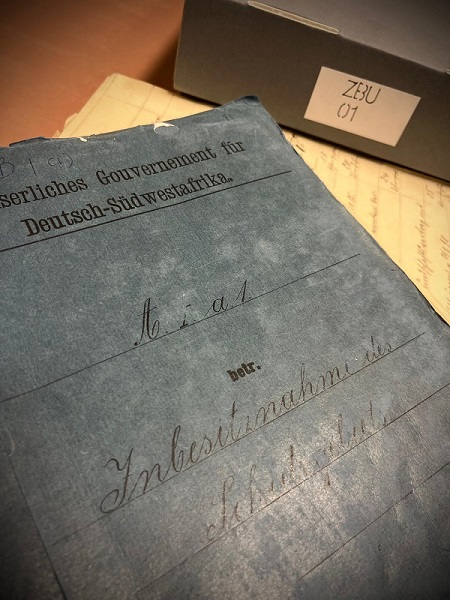

In der ersten Förderphase lag der Fokus des Projekts auf der Entwicklung von archivischen Lösungen zur dauerhaften Sicherung der umfangreichen Unterlagen aus den kaiserlichen Behörden in Deutsch-Südwestafrika, die nach der Niederlage des Deutschen Reiches im Ersten Weltkrieg in Windhoek zurückgelassen worden waren. Bei dem im Namibischen Nationalarchiv gelagerten Material handelt es sich um das größte deutsche Kolonialarchiv außerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Es umfasst rund 8.000 Verzeichnungseinheiten, deren Provenienzen vor allem die Zentralstellen, wie das Zentralbüro, sowie die Bezirksämter und Gerichte des Kolonialregimes sind. Für die Verpackung dieser Dokumente hat das Landesarchiv mehrere tausend Archivboxen nach Windhoek verbracht. Darüber hinaus richtete es beim Namibischen Nationalarchiv eine Restaurierungswerkstatt ein und schulte die namibischen Archivarinnen und Archivare, ihre analogen Dokumente selbst zu erhalten und zu restaurieren. Die neue Werkstatt gehört zu den wenigen ihrer Art im südlichen Afrika. Cornelia Bandow, Andrea Rendler (beide Institut für Erhaltung) und Bettina Heck (Generallandesarchiv Karlsruhe) stellten die fachliche Expertise auf Seiten des Landesarchiv zur Verfügung. Die Gesamtverantwortung lag bei Dr. Nicole Bickhoff (Hauptstaatsarchiv Stuttgart) und Prof. Dr. Wolfgang Zimmermann (Generallandesarchiv Karlsruhe).

Phase II: Erhaltung und Zugänglichkeit (2024–2026)

Dank der Fortführung der Namibia-Initiative konnte das Landesarchiv im Jahr 2024 die zweite Projektphase starten. Während in der ersten Phase vor allem Maßnahmen der Bestandserhaltung im Vordergrund standen, werden nunmehr zwei Wege verfolgt: Zum einen werden die Kolleginnen aus dem Landesarchiv, Cornelia Bandow, Bettina Heck und Andrea Rendler, weiterhin Unterstützung bei der Verpackung von Archivalien und bei der Schulung des Personals in Windhoek leisten. Zum anderen werden die deutschsprachigen Findmittel zu den Kolonialbeständen ins Englische übersetzt und darin vorhandene problematische Begriffe ersetzt. Derzeit existieren keine umfassenden englischen Erschließungsinformationen zu den deutschen Kolonialbeständen. Insofern ist deren Übersetzung äußerst wichtig, um die Bestände einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die aktuellen Findbücher wurden während der südafrikanischen Besatzungs- und Mandatszeit in Namibia (1915–1990) erstellt. Da die Titel der deutschen Akten die Grundlage für die damalige Katalogisierung bildeten, enthalten die Findbücher zahlreiche veraltete, abwertende und teilweise rassistische Begriffe, die im Zuge der Übersetzung entfernt werden sollen. Dieser wichtige Schritt erfolgt in enger Abstimmung mit Namibischen Nationalarchiv und weiteren Partnern wie der Museums Association of Namibia (MAN) und der University of Namibia (UNAM).

Zusätzlich wird das Landesarchiv das Namibischen Nationalarchiv bei der Migration seiner elektronischen Katalogisierungsdaten von der inzwischen veralteten Software CDS/ISIS auf das weltweit eingesetzte Archivinformationssystem AtoM unterstützen. Damit können nicht nur die Erschließungsinformationen zu allen Beständen des Archivs verwaltet und angereichert, sondern auch mit Digitalisaten verknüpft und online präsentiert werden. Die Einführung von AtoM, das internationalen Standards entspricht, wird das Namibischen Nationalarchiv weltweit sichtbarer machen. Die reichhaltigen Bestände des Namibischen Nationalarchiv werden für Forscherinnen und Forscher auf der ganzen Welt zugänglich. In Kombination mit den englischsprachigen Findbüchern werden die Namibierinnen und Namibier in die Lage versetzt, sich noch intensiver mit der Vergangenheit ihres Landes zu befassen, während gleichzeitig deutsche Nutzende das koloniale Erbe aufarbeiten könnten. Diese zweite Phase wird in einer deutsch-namibischen Kooperation durchgeführt, bei der das Landesarchiv durch Dr. Stefan Holz (Hauptstaatsarchiv Stuttgart), Dr. Jennifer Meyer (Archivischer Grundsatz) und Prof. Dr. Wolfgang Zimmermann (Projektleitung) vertreten wird. Das namibische Team wird von Sarah Negumbo (Direktorin des namibischen Bibliotheks- und Archivdienstes im Ministerium für Bildung, Kunst und Kultur), Namutenya Hamwaalwa (stellvertretende Direktorin) und Ndamian Hangula (Chefarchivar des Namibischen Nationalarchiv) geleitet.

Das Projekt bringt Deutschland und Namibia einander näher, indem es die Beziehungen zwischen zwei bedeutenden Archivinstitutionen vertieft und den Austausch von Fachwissen, Erfahrungen und Kenntnissen, insbesondere im Hinblick auf die Bewältigung der Herausforderungen bei der Digitalisierung, Erhaltung und Zugänglichmachung von Archivgut, ermöglicht. Es leistet einen wichtigen Beitrag zur Intensivierung der Auseinandersetzung mit dem kolonialen Erbe. Gleichzeitig trägt es zu einer kooperativen und für beide Seiten vorteilhaften Weiterentwicklung des Archivwesens bei.