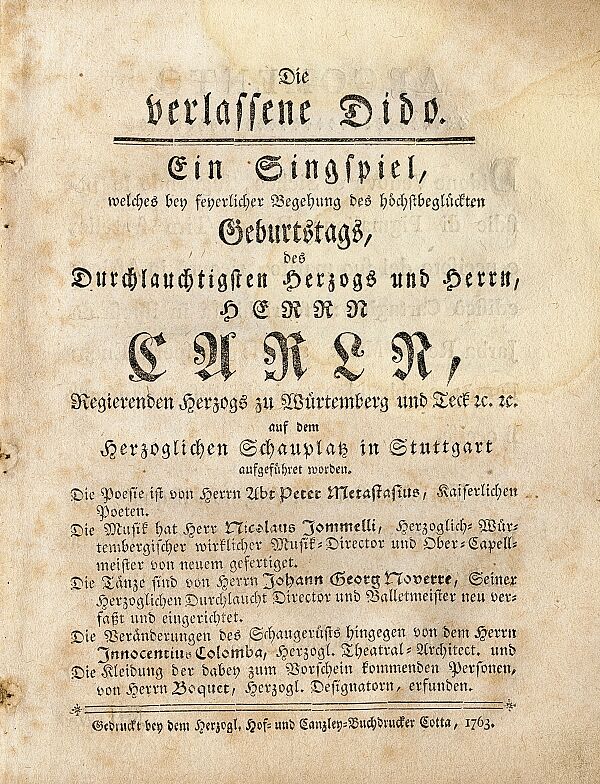

1. Akt 1, Szene 10: “Quando saprai chi sono” (Enea)

Quando saprai chi sono,

Wenn du wissen wirst, wer ich bin,

Si fiero no sarai,

so wirst du dich nicht mehr so vermessen

Ne parlerai cosi.

bezeugen, noch so trotzig sprechen.

Hiarbas gerät mit Aeneas in einen Disput, indem er ihn nach seinem Namen fragt, was Aeneas als ungehörig empfindet. Von oben herab antwortet er: “Es ist bey uns nicht gebräuchlich, denen Thoren zu antworten”. Hiarbas will daraufhin “dieses Haupt abschlagen”, doch die Arie Quando sparai chi sono des Aeneas gibt zu bedenken, dass Hiarbas nicht so vermessen und trotzig spräche, wenn er wüsste, wen er vor sich hat.

2. Akt 2, Szene 3: “Ah non lasciarmi, no” (Didone)

Ah non lasciarmi, no,

Ach! mein Geliebter,

Bell’idol mio!

verlasset mich nicht.

Di chi mi fiderò,

Wem soll ich trauen

Se tu m’inganni?

wenn Ihr mich hintergehet?

Didos Liebe ist ihren eigenen Worten nach in dieser Szene erloschen und sie verhält sich Aeneas gegenüber abweisend: „Ich verlange jezt keinen Rath. Sorget Ihr für euer Reich, ich sorge für das Meinige.“ Sie unterschreibt das Todesurteil für Hiarbas. Aeneas findet dieses Urteil zu hart und nennt sie weiterhin „Geliebte“. Er gesteht seine Liebe, so dass sie ihm ins Wort fällt: „Es ist genug, Ihr habt gewonnen.“ Sie fühlt sich bereits durch die Blicke des Aeneas „entwaffnet“ und übergibt ihm das unterschriebene Todesurteil.

3. Akt 2, Szene 5: “Cosi strane venture io non intendo” (Jarba),

Cosi strane venture io non intendo.

Ich kann so seltene Begebenheiten nicht begreiffen

Pietà nel mio nemico,

Mein Feind hat mit mir Mitleiden; mein Vertrauter wird

Infedeltà nel mio seguace io trovo.

mir aber ungetreu. Wer weißt es?

Ah forse a danno mio

Vielleicht haben sich beede wider mich zusammen

L’uno e l’altro congiura.

verschworen. Allein ich achte solches nicht: mein

Ma di lor non ha cura.

Nebenbuhler mag sich immer mitleidig anstellen,

Pietà finga il rivale,

und mein Freund mir ungetreu seyn, Hiarbas wird

Sia l’amico fallace:

sich doch nicht fürchten.

Non sarà di timor Jarba capace.

Didos Leidenschaft hat Aeneas Standhaftigkeit geschwächt; das Schicksal des Hiarbas erweckt sein Mitleid, und er stellt sich ihm gegenüber als den zivilisierten Edelmütigen dar: “wenn nun Aeneas ein Africaner wäre, so hätte Hiarbas das Leben verlohren. So aber […] lernet, wie Aeneas seine Beleidigungen räche.” Und er zerreißt daraufhin laut Regieanweisung das Todesurteil. Die Reaktion des Hiarbas mit seinem Rezitativ Cosi strane zeigt, wie vielgestaltig und klanglich variabel die Orchesterbegleitung Jommellis sein kann.

4. Akt 3, Szene 8: “Va crescendo il mio tormento” (Didone),

Va crescendo

Ich fühle, daß mein Schmerz

Il mio tormento;

immer größer wird,

Io lo sento

und ich weiß.

E nin l’intendo:

mir nicht zu helfen.

Giusti Dei. Che mai sarà!

Gerechte Götter! wie wird es mir noch ergehen?

Dido steht in der königlichen Burg mit Aussicht auf die Stadt, die nachher im Feuer untergehen wird. Unmittelbar zuvor hatte Aeneas gesungen, dass er nicht mehr verliebt, sondern ein Kriegsmann sei, von einer „edlen Ruhm-Begierde zu Siegen beruffen“. Auch Selene hatte erkannt, dass ihre Liebe zu Aeneas nicht erwidert wird. Hier setzt die Szene 8 direkt mit Didos Va crescendo ein, indem sie das Anwachsen des Schmerzes auch musikalisch mit Wellenbewegungen ausdrückt.