Virtuelle Ausstellung für Jugendliche mit Originaltexten zum Anhören

"Fremd geblieben und ohne wirkliche Heimat" —

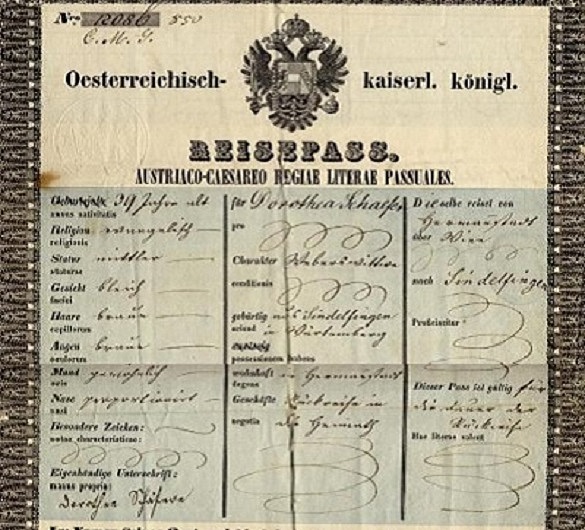

Die Geschichte der Auswandererin Dorothea Schäfer aus Sindelfingen

Heute wie damals faszinieren Schicksale von Auswanderern. Ob vor Krieg und Hunger flüchtende Familien oder Abenteurer, die in einem verheißungsvollen neuen Land ihr Glück versuchen wollen. Wie fühlen sich Migranten, die die Vertrautheit der Heimat aufgeben und in eine neue, unbekannte Welt aufbrechen?

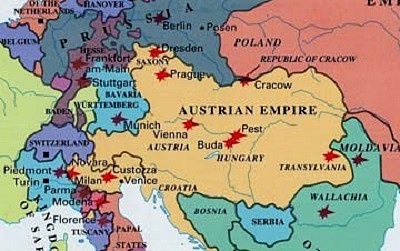

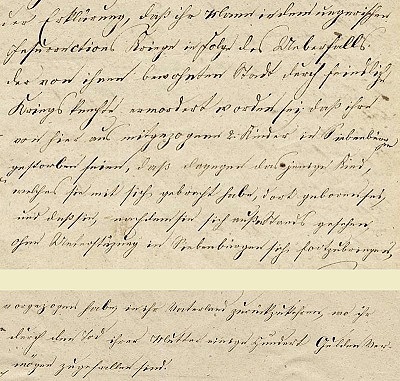

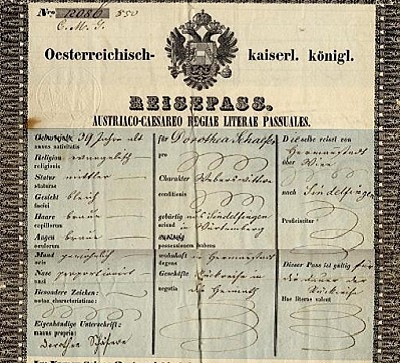

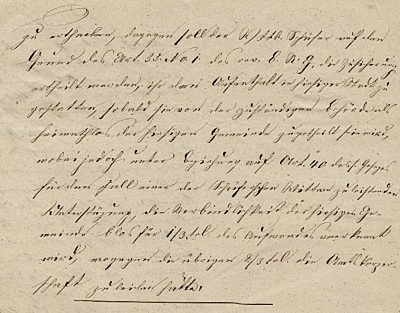

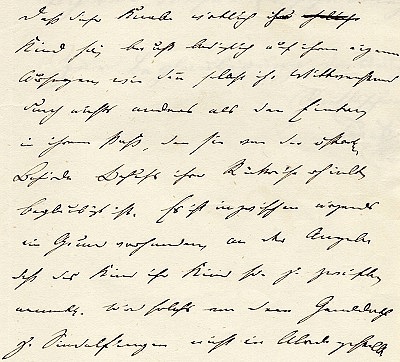

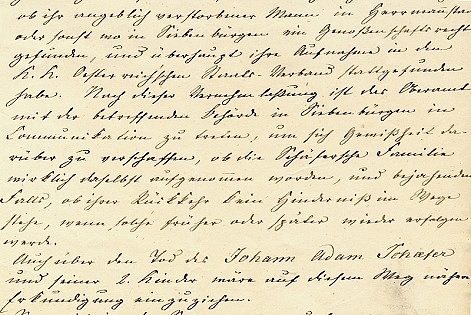

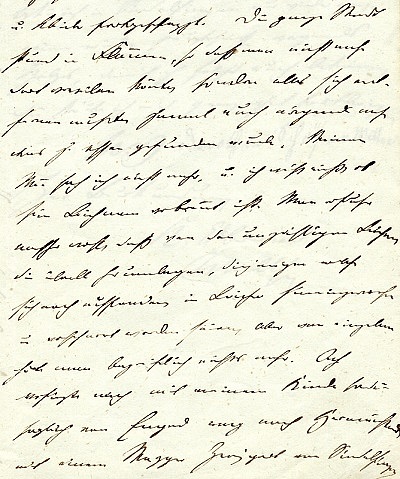

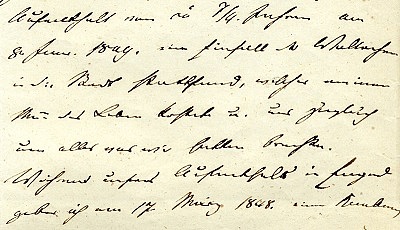

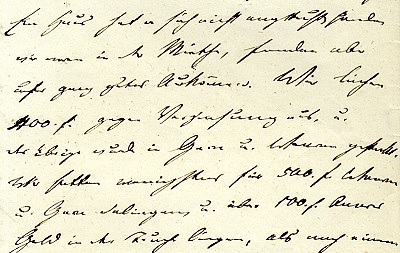

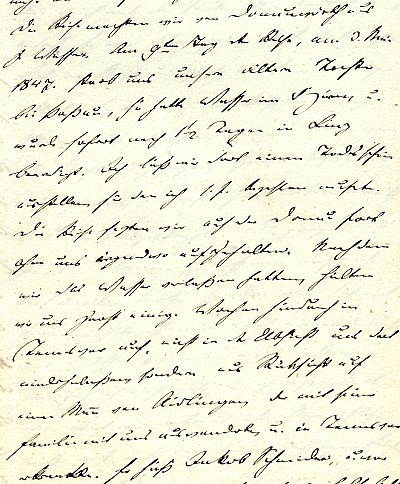

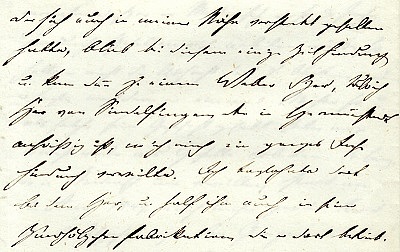

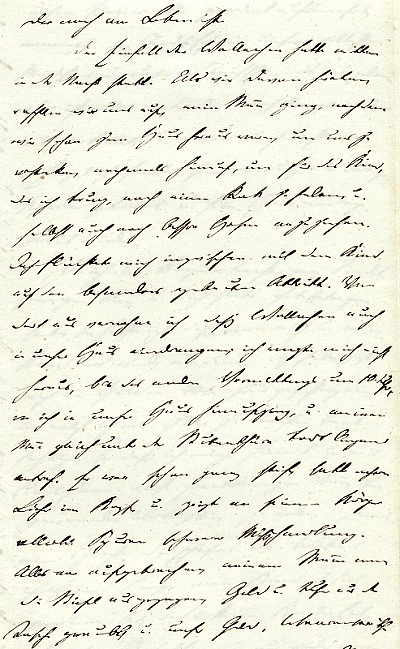

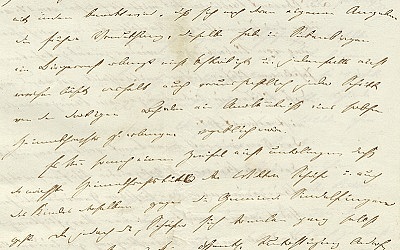

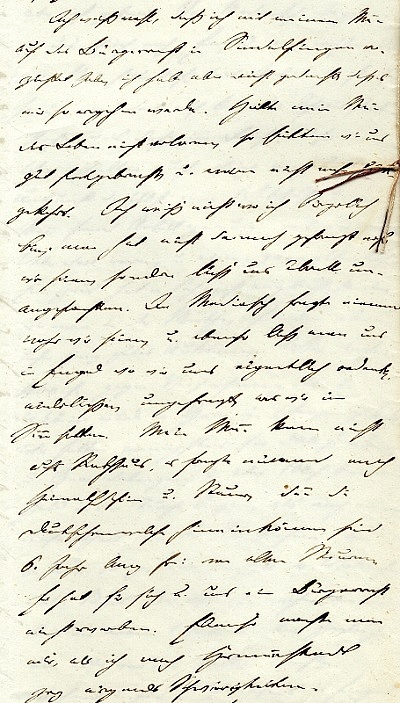

Die virtuelle Ausstellung erzählt u.a. mithilfe von Originalakten in Bild und Ton die Geschichte der Dorothea Schäfer aus Sindelfingen, die 1847 mit ihrer Familie nach Siebenbürgen aufbrach und 1850 als Witwe wieder zurückkehrte.

Die hier vorgestellten Bilder, Texte und Audios wurden im Sommer 2007 von Rebekka de Buhr im Rahmen ihres Freiwilligen Kulturellen Jahrs im Staatsarchiv Ludwigsburg zusammengestellt.