-

Daten

Komponist:

Niccolò Jommelli (1714-1774)Text und Librettist:

Das Libretto stammt von Pietro Metastasio (1698-1782). Es besteht aus drei Akten und basiert auf einer Episode aus dem vierten Buch der Aeneis von Vergil sowie der Fasti des Ovid.Datierung:

Jommelli komponierte die Oper kurz nachdem er Venedig 1746 verlassen hatte, die Uraufführung erfolgte am 28. Januar 1748 im Teatro Argentina in Rom.Weitere Fassungen:

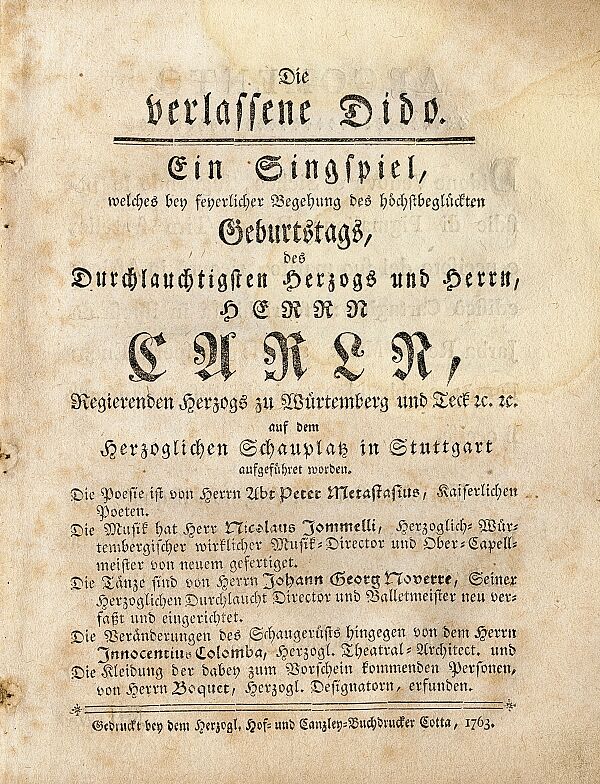

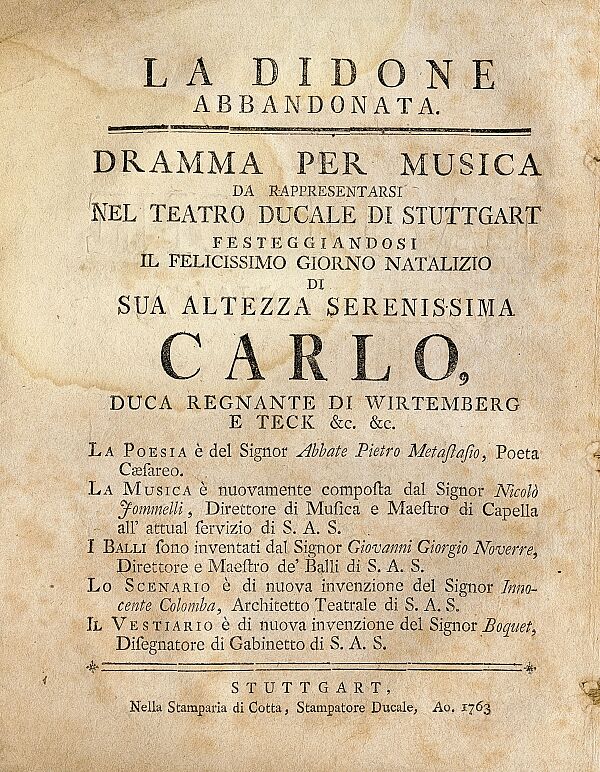

2. Fassung aufgeführt am 8. Dezember 1749 im Burgtheater Wien; 3. Fassung aufgeführt am 11. Februar 1763 im Hoftheater Stuttgart. Weitere Aufführungen sind in Stuttgart für den 10. Januar 1777, den 10. Oktober 1780 und für 1782 nachweisbar.Stuttgarter Aufführung der 3. Fassung:

am 11. Februar 1763, dem 35. Geburtstag von Herzog Carl Eugen. In dieser Aufführung endet die Oper nicht tragisch mit dem Untergang Karthagos und dem Tod Didos: Nach einem Gewitter und dem Tosen des Meeres hellt sich der Himmel auf, Neptuns Burg erscheint und der Meeresgott gebietet den Meereswogen Einhalt. Er wendet die Aufmerksamkeit auf die aktuelle Situation, will Teil daran haben und fordert alle Begleitpersonen, nämlich Tritonen, Nereiden und Sirenen auf, alles Mögliche beizutragen, um „seinen Ruhm und Triumph feyerlich zu begehen.“ (so die Regieanweisung). Hierauf folgt das Ballett La Gloria e il trionfo di Nettuno (Choreographie: Jean Georges Noverre, Musik: Florian Deller). Scena ultima und Ballett gehen somit ineinander über und leiten zum nachfolgenden Diner über. Nähere Informationen liefert der am württembergischen Hof angestellte Schauspieler (später Bibliothekar) Joseph Uriot in seiner Beschreibung der Geburtstagsfeierlichkeiten (ebd., S. 54-57). Die Schlussgestaltung des Jahres 1763 findet sich nicht in früheren oder späteren Aufführungen von Jommellis Dido abbandonata, etwa 1777 oder 1782.Musikalische Quellen:

Partitur der Fassung 1747: Biblioteca del Conservatorio di Musica S. Pietro a Majella, Neapel (I-Nc) Rari 7.7.23; Abschrift der 2. Fassung: Österreichische Nationalbibliothek Wien (A-Wn): Mus. Hs. 18282/2; Autograph der 3. Fassung: Österreichische Nationalbibliothek Wien (A-Wn): Mus.Hs.16488/3; Abschrift der 3. Fassung (1763-1770), Württembergische Landesbibliothek Stuttgart (D-Dl): HB XVII 242a-c, Provenienz: „KÖN. HOF-THEATER“ (Rundstempel).Libretto-Drucke der 3. Fassung:

Stuttgart: Cotta 1763, Libretti der Fassungen 1777, 1780 und 1782 ebenfalls Stuttgart: Cotta.Personen:

Dido/Didone: Königin von Karthago, verliebt in Aeneas

Aeneas/Enea: Anführer der Trojaner, Geliebter der Dido

Hiarbas/Jarba: König der Mohren

Selene/Selene: Schwester der Dido, heimlich verliebt in Aeneas

Araspes/Araspe: Vertrauter des Hiarbas, verliebt in Selene

Osmidas/Osmida: Vertrauter der Didodazu: Edelleute, Pagen, Königliche Leibwache, Einwohner von Karthago, Flüchtlinge aus Troja, Schiffleute und „Mohren, welche Tyger und Löwen führen, und Geschenke überbringen“.

Erfolg des Dido-Stoffes:

Dido war einer der außerordentlich erfolgreichen Stoffe der Operngeschichte des 18. Jahrhunderts. Seit der ersten Vertonung durch Domenico Sarrò 1724 sind bis ins 19. Jahrhundert mehr als 60 Vertonungen nachweisbar, z.B. von Tomaso Albinoni, Nicola Porpora, Johann Adolf Hasse und Giuseppe Sarti.

-

Der Komponist Niccolò Jommelli (1714-1774)

Der in Aversa bei Neapel geborene Niccolò Jommelli erhielt seine erste Ausbildung im Umfeld der neapolitanischen Schule. Schon 1737 präsentierte er im Teatro nuovo in Neapel sein erstes Bühnenwerk, eine komische Oper, 1740 in Rom seine erste opera seria. Ab 1740 schrieb er Opern für verschiedene italienische Städte und erzielte mit Merope einen großen Erfolg. Als Kapellmeister des Conservatorio degli Incurabili in Venedig komponierte er auch kirchenmusikalische Werke. Eine Anstellung an St. Peter in Rom, ein Aufenthalt in Wien, und zahlreiche Opernaufführungen brachten ihn auf den Höhepunkt seiner Popularität. Verschiedene Höfe versuchten, ihn zu gewinnen, er folgte aber dem Ruf des Herzogs Carl Eugen von Württemberg, der keine Kosten scheute, Stuttgart zum Opernzentrum zu machen.

Vom Beginn der 50er Jahre und Jommellis Amtsantritt als Operkapellmeister (1754) an bis in die 60er Jahre wurden aufwändige Opernproduktionen produziert (Ezio 1751, Fetonte 1753 und 1768, L’Olimpiade 1761, Vologeso 1766). Auch vier große kirchenmusikalische Werke entstanden in Württemberg, so etwa Jommellis Messa a 4 voci (1766) oder das Requiem auf den Tod der Mutter Carl Eugens (1756).

Nach der Entlassung des Ballettmeisters Jean Georges Noverre bat Jommelli 1769 erst um Urlaub, dann um seine Entlassung. In Italien arbeitete er u.a. für den portugiesischen Hof in Lissabon, der schon 1766 Opernpartituren bei Jommelli bestellt hatte. 1774 erlag Jommelli einem zweiten Schlaganfall. Mit seinen ca. 80 Bühnenwerken und den Kirchenmusiken „bereicherte [er] die Welt mit Neuheiten“ (so nach Meinung von Abbé Vogler).

-

La Didone abbandonata (Stuttgart 1763): Handlung

Kurzfassung:

Als Vorlage dient dem Libretto Vergils Aeneis, Ort der Handlung ist Karthago zu einer unbestimmten Zeit nach dem Trojanischen Krieg. Der trojanische Held Aeneas, Sohn der Göttin Aphrodite, vermag aus der brennenden Stadt Troja zu entkommen. Auf seinen Irrfahrten gelangt er auch nach Karthago, wo sich er und die Königin Dido ineinander verlieben. Er folgt jedoch seinem von Jupiter formulierten Auftrag, in Italien ein neues Troja (Rom) zu gründen und verlässt Dido, die sich verzweifelt in das Feuer ihrer brennenden Stadt stürzt. Das Libretto ist voll mit Intrigen, falschen Hoffnungen und echten Gefühlen.Handlung 1. Akt:

In die Haupthandlung sind Nebenhandlungen eingewoben, die das Geschehen dramatischer gestalten: So wirbt König Hiarbas um die Gunst Didos und fordert den Tod des Aeneas, doch Dido weist ihn zurück, worauf Hiarbas Rache schwört. Statt einer Heirat im Neptuntempel entgeht Aeneas knapp einem Mordanschlag, für den irrtümlich Araspes verantwortlich gemacht wird. Der bislang verkleidete Hiarbas gibt sich zu erkennen, schwört aber erneut Rache und wird verhaftet.Handlung 2. Akt:

Seine Freilassung irritiert Hiarbas, doch verspricht er, Aeneas zu schonen. Araspes gesteht Selene seine Liebe, die jedoch einräumt, einen anderen zu lieben. Dido will Hiarbas hinrichten lassen, doch Aeneas bittet um Begnadigung. Dido unterschreibt zwar das Urteil, übergibt es aber Aeneas, der es auf Hiarbas Anschuldigung, er hetze Dido gegen ihn auf, zerreißt. In einem Wechselbad der Gefühle endet die letzte Szene: Dido will die Eifersucht des Aeneas wecken, indem sie ihm das Begehr des Hiarbas vor Augen führt. Seinem Rat, Hiarbas zu heiraten, folgt sie zum Schein, doch verlässt daraufhin Aeneas wütend den Schauplatz, worauf Dido erklärt, niemals Hiarbas zu lieben. Zwischen den Drohungen des Hiarbas und der Hoffnung, mit Aeneas doch noch vereint zu sein, ahnt sie ihren Untergang.Handlung 3. Akt:

Der mit seiner Abreise beschäftigte Aeneas wird von Hiarbas in einen Zweikampf verwickelt, in dem Letzterer besiegt, aber von Aeneas verschont wird. Aeneas rettet Osmidas, der ihm ewige Dankbarkeit schwört, und Selene gesteht Aeneas nun ihre Liebe. Dieser ist aber mehr an seinem Ruhm interessiert. Dido versucht, Aeneas mit Gewalt aufzuhalten, während die Stadt bereits in Brand steht, und die Truppen des Hiarbas wüten. Während Selene zur Flucht rät, weist die verzweifelte Dido erneut Hiarbas zurück, worauf er die Zerstörung der Stadt befiehlt. Als nun Dido erfährt, dass auch Selene Aeneas liebt, nimmt ihre Verzweiflung weiter zu, nach einer Gotteslästerung stürzt sie sich in die Flammen.

-

Politische Anspielungen

Offene politische Anspielungen, etwa auf den Siebenjährigen Krieg werden in der einschlägigen Forschung eher nicht gesehen. Freilich wird am Dido-Stoff eine Problematik verhandelt, die in höchstem Maße eine moralische ist: Ein Pflicht-Neigungs-Konflikt ist für das Geschehen ganz wesentlich. Aeneas verspürt seiner Geliebten gegenüber den Widerstreit von Standhaftigkeit und Leidenschaft (Akt 2, Szene 4) und ist sich dessen bewusst, indem er ganz eindeutig formuliert: „Mein Herz schwebt noch immer zwischen Pflicht und Neigung im Zweifel.“ (Akt 2, Szene 6) Aber er versteht sich – obwohl er ein Sohn der Aphrodite ist − letztlich doch als „Kriegsmann“, der auch seine Verliebtheit besiegt: „ich bin [n]immer verliebt, sondern ein Kriegsmann. […] Ich werde von einer edlen Ruhm-Begierde zu Siegen beruffen, und fange bereits über mein Herz zu siegen an.“ (Akt 3, Szene 6) In Dido ist das Gegenmodell erkennbar: Sie gibt ihrer Neigung nach, fühlt sich von allen enttäuscht und geht letztlich unter.

Dass das Libretto diesen Pflicht-Neigungs-Konflikt durchaus den Zuschauern vermitteln will, wird in einer autoreflexiven Äußerung Didos erkennbar: „Mein unglückseeliger Zustand wird dereinst bey der Nachwelt zu einem fabelhaften Angedenken werden, und derselben vielleicht zu Trauer-Spielen Gelegenheit geben.“ (Akt 3, Szene 15) Und dass der Sieg über die Leidenschaften einem „Kriegsmann“ obliegt, der seiner natürlichen Bestimmung folgt, kann auch vor dem Hintergrund damals aktueller Kriege gelesen werden.

-

Musikbeispiele

1. Akt 1, Szene 10: “Quando saprai chi sono” (Enea) 2:53

Quando saprai chi sono,

Si fiero no sarai,

Ne parlerai cosi.

Wenn du wissen wirst, wer ich bin,

so wirst du dich nicht mehr so vermessen

bezeugen, noch so trotzig sprechen.

Hiarbas gerät mit Aeneas in einen Disput, indem er ihn nach seinem Namen fragt, was Aeneas als ungehörig empfindet. Von oben herab antwortet er: “Es ist bey uns nicht gebräuchlich, denen Thoren zu antworten”. Hiarbas will daraufhin “dieses Haupt abschlagen”, doch die Arie Quando sparai chi sono des Aeneas gibt zu bedenken, dass Hiarbas nicht so vermessen und trotzig spräche, wenn er wüsste, wen er vor sich hat.

2. Akt 2, Szene 3: “Ah non lasciarmi, no” (Didone) 2:24

Ah non lasciarmi, no,

Bell’idol mio!

Di chi mi fiderò,

Se tu m’inganni?

Ach! mein Geliebter,

verlasset mich nicht.

Wem soll ich trauen

wenn Ihr mich hintergehet?

Didos Liebe ist ihren eigenen Worten nach in dieser Szene erloschen und sie verhält sich Aeneas gegenüber abweisend: „Ich verlange jezt keinen Rath. Sorget Ihr für euer Reich, ich sorge für das Meinige.“ Sie unterschreibt das Todesurteil für Hiarbas. Aeneas findet dieses Urteil zu hart und nennt sie weiterhin „Geliebte“. Er gesteht seine Liebe, so dass sie ihm ins Wort fällt: „Es ist genug, Ihr habt gewonnen.“ Sie fühlt sich bereits durch die Blicke des Aeneas „entwaffnet“ und übergibt ihm das unterschriebene Todesurteil.

3. Akt 2, Szene 5: “Cosi strane venture io non intendo” (Jarba), 1:55

Cosi strane venture io non intendo.

Pietà nel mio nemico,

Infedeltà nel mio seguace io trovo.

Ah forse a danno mio

L’uno e l’altro congiura.

Ma di lor non ha cura.

Pietà finga il rivale,

Sia l’amico fallace:

Non sarà di timor Jarba capace.Ich kann so seltene Begebenheiten nicht begreiffen

Mein Feind hat mit mir Mitleiden;

mein Vertrauter wird mir aber ungetreu.

Wer weißt es?

Vielleicht haben sich beede wider

mich zusammen verschworen.

Allein ich achte solches nicht:

mein Nebenbuhler mag sich immer

mitleidig anstellen,

und mein Freund mir ungetreu

seyn, Hiarbas wird sich doch nicht fürchten.Didos Leidenschaft hat Aeneas Standhaftigkeit geschwächt; das Schicksal des Hiarbas erweckt sein Mitleid, und er stellt sich ihm gegenüber als den zivilisierten Edelmütigen dar: “wenn nun Aeneas ein Africaner wäre, so hätte Hiarbas das Leben verlohren. So aber […] lernet, wie Aeneas seine Beleidigungen räche.” Und er zerreißt daraufhin laut Regieanweisung das Todesurteil. Die Reaktion des Hiarbas mit seinem Rezitativ Cosi strane zeigt, wie vielgestaltig und klanglich variabel die Orchesterbegleitung Jommellis sein kann.

4. Akt 3, Szene 8: “Va crescendo il mio tormento” (Didone), 3:48

Va crescendo

Il mio tormento;

Io lo sento

E nin l’intendo:

Giusti Dei. Che mai sarà!

Ich fühle, daß mein Schmerz

immer größer wird,

und ich weiß.

mir nicht zu helfen.

Gerechte Götter! wie wird es mir noch ergehen?Dido steht in der königlichen Burg mit Aussicht auf die Stadt, die nachher im Feuer untergehen wird. Unmittelbar zuvor hatte Aeneas gesungen, dass er nicht mehr verliebt, sondern ein Kriegsmann sei, von einer „edlen Ruhm-Begierde zu Siegen beruffen“. Auch Selene hatte erkannt, dass ihre Liebe zu Aeneas nicht erwidert wird. Hier setzt die Szene 8 direkt mit Didos Va crescendo ein, indem sie das Anwachsen des Schmerzes auch musikalisch mit Wellenbewegungen ausdrückt.

Übersetzungen nach dem Libretto,Stuttgart 1763 (HStA A 21 Bü 638)

-

Literatur

[Joseph Uriot]: DESCRIPTION DES FETES DONNEES PENDANT QUATORZE JOURS A L’OCCASION DU JOUR DE NAISSANCE DE SON ALTESSE SERENISSIME MONSEIGNEUR LE DUC REGNANT DE WURTEMBERGE ET TECK & & & LE ONZE FEVRIER M DCC LXIII, Stougard 1763.

Pietro Metastasio/Niccolò Jommelli: La Didone abbandonata. Dramma per musica/Die verlassene Dido. Ein Singspiel […], Stuttgart 1763.

Sabine Henze-Döhring: Art. Niccolò Jommelli. Didone abbandonata, in: Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters. Oper, Operette, Musical, Ballett, hg. von Carl Dahlhaus u.a., Bd. 3, München 1989, S. 202-204.

Sibylle Dahms: Noverres Stuttgarter Ballette und ihre Überlieferung – Das Warschauer Manuskript, in: Musik in Baden-Württemberg 3 (1996), S. 197-204.

Sarah-Denise Fabian: Neptun sei Dank – oder: ein Selbstmord zum Geburtstag? Die Finalgestaltung von Jommellis Didone abbandonata (Stuttgart 1763), in: Oper – Südwest. Beiträge zur Geschichte der Oper an den südwestdeutschen Höfen des 18. Jahrhunderts, hg. von Sarah-Denise Fabian und Rüdiger Thomsen-Fürst, Heidelberg 2020, S. 1-23.

Joachim Kremer: Die geistliche Musik Niccolò Jommellis. Zum 250. Todestag des Komponisten, in: Musik und Kirche. Zeitschrift für Kirchenmusik 94 (2024), Heft 4, S. 254-255.