Als »Hoffotograf« der Landesregierung, wie Burghard Hüdig (1933–2020) oft schmunzelnd tituliert wurde, fing er fast ein halbes Jahrhundert südwestdeutscher Landespolitik mit der Kamera ein. Aufmerksam beobachtete er Landtagsdebatten und Staatsbesuche. Auf ihren Reisen begleitete er die Ministerpräsidenten Filbinger und Späth bis in die entferntesten Regionen der Erde. Er begegnete Staatenlenkern und Wirtschaftsbossen, Schauspielern und Musikern, Sportlern und Gelehrten. In Hüdigs fotografischem Werk, das mehr als 400.000 Aufnahmen umfasst und im Hauptstaatsarchiv Stuttgart aufbewahrt wird, spiegeln sich der Aufbauwille und das Lebensgefühl der jungen Bundesrepublik. Die unermessliche Fülle der Bildmotive, die zwischen 1956 und 2003 entstanden sind, lassen Außergewöhnliches und Alltägliches, die Licht- und Schattenseiten des Daseins, politische Proteste und gesellschaftliche Verwerfungen, insbesondere in der Landeshauptstadt Stuttgart, eindrücklich hervortreten.

Ausstellung

»Neugier war mein Job«

Landespolitik und Zeitgeschehen in Pressebildern von Burghard Hüdig

Burghard Hüdig (1933–2020): ein Leben mit der Kamera

emessenen Wirbelstürme eine Schneise der Verwüstung. Mehr als 1.500 Häuser wurden schwer

beschädigt, hunderte Autos zermalmt, 200 Menschen verletzt, zwei getötet.

11. Juli 1968

Bereits als Jugendlicher hatte Burghard Hüdig mit dem Beruf des Fotoreporters geliebäugelt. Als er 1956 erfuhr, dass das in Stuttgart erscheinende »Deutsche Volksblatt« einen Pressefotografen suchte, gab es für den mittlerweile 23-Jährigen kein Halten mehr. Das Leben erschien ihm »wie im Traum«, wenn er Weltstars wie Louis Armstrong oder führende Politiker wie Konrad Adenauer ganz nahe vor seiner Kamera hatte. Unermüdlich war er unterwegs, um Wiederaufbau und Wirtschaftswunder, um Wohlstand und Elend, um Politik und Protest, um Sport und Kultur fotografisch festzuhalten.

Seine berufliche Erfüllung fand Hüdig, der 1965 den Schritt in die Selbständigkeit gewagt hatte, in der Begleitung der Landespolitik. Eine besondere Nähe entwickelte er zu den Ministerpräsidenten, die er mit gewitzten, medienwirksamen Ideen in Szene setzte. Schon 1977 hatte er das Glück, im Gefolge von Hans Filbinger eine erste Reise nach China zu unternehmen. Gemeinsam mit Lothar Späth, dem er freundschaftlich verbunden war, jettete Hüdig in die fernsten Regionen der Erde und festigte mit seinen Aufnahmen das Image des modernen, welterfahrenen Politikers.

Im Juni 1999 erklärte der passionierte Pressefotograf seinen Rückzug aus dem kräftezehrenden Metier. Mit ungezügeltem Temperament widmete er sich fortan der abstrakten Malerei, schuf großformatige Kunstwerke, die eine »farbenfrohe Energie« ausstrahlen.

Burghard Hüdig: Beobachter der Landespolitik

25. März 1976

In Burghard Hüdigs Atelier hingen an den Wänden sorgsam gerahmte Fotografien. Sie zeigten den rastlosen Fotoreporter gemeinsam mit den Ministerpräsidenten Kurt Georg Kiesinger, Hans Filbinger und Lothar Späth. Die handschriftlichen Widmungen der Landesväter auf den Passepartouts sind fast bis zur Unkenntlichkeit verblasst, lassen aber die Wertschätzung erkennen, die sie ihrem »Haus- und Hof-Bildbegleiter« entgegenbrachten.

Schon als Fotograf des »Deutschen Volksblattes« hatte Hüdig die Landespolitik verfolgt, jedoch eher peripher. Erst seit Mitte der 1960er Jahre entdeckte er die politische Fotografie als einen Schwerpunkt seines beruflichen Schaffens. Rasch knüpfte er Kontakte zur Villa Reitzenstein, wo er als gern gesehener Gast das Wirken der Hausherren – von Kurt Georg Kiesinger bis zu Erwin Teufel – bei Kabinettssitzungen und Koalitionsverhandlungen, bei Ordensverleihungen und Empfängen dokumentierte. Ebenso heimisch fühlte sich Hüdig auf der Besuchertribüne im Plenarsaal des Landtags, von wo aus er das parlamentarische Geschehen mit Interesse beobachtete.

Wenn zahllose Staatsgäste, darunter Queen Elizabeth II. (1965) und Michail Gorbatschow (1989), internationales Flair nach Baden-Württemberg brachten, war Hüdig mit der Kamera zur Stelle. Es ist sein bleibendes Verdienst, die Landespolitik über Jahrzehnte hinweg intensiv begleitet und seine bildlichen Eindrücke für künftige Generationen dauerhaft gesichert zu haben.

Auf Auslandsreisen: mit der Regierung in die weite Welt

in einem Kindergarten in Shanghai.

5. November 1979

Burghard Hüdig hat viel gesehen von der Welt. Mit seiner Kamera begleitete der Fotokorrespondent die führenden Köpfe der baden-württembergischen Politik, Wirtschaft und Kultur rund um den Globus. Mit Professionalität und Seriosität rückte er die Ministerpräsidenten Hans Filbinger und Lothar Späth auf ihren Auslandsreisen ins rechte Licht – ob auf dem Roten Platz in Moskau, unter der Christusstatue in Rio de Janeiro, auf einem Fahrrad in Shanghai, auf der Chinesischen Mauer oder bei einer Bootsfahrt auf dem Bosporus. Dabei erlebte er nicht nur große und kleine Politik, sondern auch Land und Leute hautnah. Hüdig nutzte die Gelegenheit und fertigte neben den offiziellen Empfängen und Besichtigungen umfangreiche Detailstudien der Menschen, wobei er sich vom fernen China besonders in den Bann ziehen ließ.

Neben vier Besuchen in der Volksrepublik standen auch die USA, Brasilien, Argentinien, Rumänien, die Sowjetunion und die Türkei sowie die Metropolen London und Paris auf Burghard Hüdigs Reiseprogramm. Die in fernen Weltregionen entstandenen Aufnahmen waren ihm so kostbar, dass er sie in einer Reihe von Bildbänden und Fotoausstellungen der Öffentlichkeit nahezubringen suchte.

Bewegte Zeiten: Politische Proteste im Südwesten

den Vietnamkrieg versammeln sich in Stuttgart ca. 2.000 Personen.

15. November 1969

Für eine lebendige Demokratie ist die politische Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger geradezu konstitutiv. Proteste sind dabei ein zentrales Mittel, um ungehörte Positionen öffentlich zu vertreten und gesellschaftlich wahrgenommen zu werden. Vielfältige Aktionen und Veranstaltungen hat Burghard Hüdig in seinen Bildern festgehalten – ob in Stuttgart, Mutlangen oder Wyhl. Das Spektrum reichte vom Kampf um Menschenrechte über die Stationierung nuklearer Waffen in Deutschland bis zum Ringen um den Umweltschutz.

Proteste und Kundgebungen beschäftigten sich mit globalen Themen wie dem Vietnamkrieg, genauso wie mit Fragen der bundesdeutschen Politik und den lokalen Lebenswelten. Wichtige Impulse setzte etwa die Studentenbewegung mit Aktionen um die Notstandsgesetze, die Bildungsreformen oder den § 218 StGB. Auf regionaler Ebene engagierten sich Menschen, wenn ihre konkreten Lebensbedingungen betroffen waren und gestalteten das politische Geschehen mit. Für Konfliktstoff sorgten knapper Wohnraum, fehlende Kindergartenplätze oder strittige Verkehrs- und Stadtplanungen. Schon lange vor »Fridays for Future« machten sich junge Leute Gedanken um den Erhalt von Natur und Umwelt, wie dies 1971 an der Stuttgarter Ameisenberg-Volksschule der Fall war.

Stuttgart: Landeshauptstadt im Wandel

Nach Fertigstellung war es Deutschlands höchstes Wohnhaus.

10. Dezember 1968

Als Burghard Hüdig 1956 von Essen nach Stuttgart übersiedelte, waren die enormen Schäden des Zweiten Weltkriegs noch allgegenwärtig. Zugleich befand sich der Wiederaufbau in vollem Gange: In erstaunlicher Geschwindigkeit errichtete man Großprojekte wie das neue Rathaus und den Fernsehturm. Um dringend benötigten Wohnraum zu schaffen, wuchsen Hochhaussiedlungen in neue Höhen. Beton entwickelte sich zum bevorzugten Baustoff, der Brutalismus zu dessen umstrittener Begleiterscheinung. Die Ruinenlandschaft betrachteten viele als Chance für einen städteplanerischen Neubeginn als moderne, effiziente und verkehrsgerechte Großstadt. Mit dem Altbaubestand hingegen fand kaum noch eine positive Identifikation statt. So fielen auch architektonisch bedeutende Gebäude wie das Kaufhaus »Merkur« dem Abriss zum Opfer. Selbst der Wiederaufbau des Neuen Schlosses schien lange keinesfalls gesichert.

Vom Wandel betroffen waren auch die städtischen Parkflächen: Besonders die vier Gartenschauen zwischen 1950 und 1993 hinterließen bleibende Spuren. Mit dem »Grünen U« wurde eine zusammenhängende Parklandschaft von acht Kilometern Länge geschaffen. Für die Menschen, die über immer mehr Freizeit verfügten, entstand Raum für Erholung und Bewegung im Freien.

Das Ländle: ein wirtschaftliches Erfolgsmodell

16. Oktober 1984

Nach den Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs nahmen Industrieproduktion und Wirtschaftswachstum im Südwesten rasch Fahrt auf: Die 1950er Jahre waren vom Wirtschaftswunder geprägt, das ohne Millionen Heimatvertriebene und Gastarbeiter nicht möglich gewesen wäre. Heute zählt Baden-Württemberg zu den wirtschaftlich stärksten Regionen in Europa. Besonders die Automobilindustrie ist ein starkes Zugpferd, dicht gefolgt vom Maschinenbau. Eines der größten und namhaftesten Unternehmen: der »Daimler«. Immer wieder besuchten ausländische Politiker die Daimler-Benz-Werke in Stuttgart und Umgebung, 1969 beispielsweise der kongolesische Diktator Mobutu Sese Seko. Stärker noch als die Marke Mercedes stehen die Sportwagen aus dem Hause Porsche für Exklusivität und Luxus.

Neben Weltkonzernen wie Daimler, Bosch oder SAP sind es viele mittelständische Firmen, die dank ihrer Erfindungen in spezialisierten Bereichen Weltmarktführer wurden, zum Beispiel der Maschinen- und Werkzeugbauer Trumpf aus Ditzingen, der in den 1980er Jahren mit computergestützten Stanzmaschinen und neuartiger Lasertechnik expandierte. Die große technische Innovationskraft war eine wesentliche Säule des baden-württembergischen Erfolgsmodells.

Auf Achse: Mobilität in Baden-Württemberg

Hauptbahnhof Stuttgart.

12. Mai 1972

Wie kaum ein anderes Bundesland verkörpert Baden-Württemberg die Geschichte des Automobilverkehrs im 20. Jahrhundert. Dazu hat besonders die Automobilindustrie beigetragen. Der motorisierte Individualverkehr veränderte nicht nur die Reisegewohnheiten der Menschen, sondern gerade auch den ländlichen wie städtischen Raum. Die großen Straßenachsen, die einstmals für den Fortschritt standen, werden heute nicht selten als Belastung empfunden.

Die Verkehrsgeschichte Baden-Württembergs auf das Automobil zu reduzieren, würde zu kurz greifen. Denn trotz der engen Verbindung zwischen Ländle und Auto kam es in den zurückliegenden Jahrzehnten auch in anderen Bereichen zu wegweisenden Entwicklungen. Beim Bahnverkehr reichten sie von der umfassenden Streckenelektrifizierung über den Bau von S- und U-Bahnen bis hin zur Eröffnung von Schnellfahrstrecken. So rückte das Land zusammen. Gleichzeitig zog es die Menschen aber auch in die Ferne. Dafür stehen nicht zuletzt neue und immer größer werdende Flughäfen und Flugzeuge. Schließlich erfasste der Mobilitätsschub auch die Binnenschifffahrt, indem Häfen, Kanäle und Schleusen ausgebaut wurden.

Mehr als Autos und Häuslebauen: Kunst und Kultur

30. Januar 1965

Kunst und Kultur prägen den Alltag der Menschen, beeinflussen ihre Weltsicht und beschäftigen ihre Fantasie. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Burghard Hüdig in Konzertsälen und auf Theaterbühnen, in Museen und Galerien, in Fernsehstudios und auf Volksfesten immer wieder Motive für seine Fotos fand. Er dokumentierte die kulturelle Entwicklung des Landes in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Neue kulturelle Ausdrucksformen wie der Rock’n’Roll fanden rasch Eingang in Tanzpalästen und in den Festzelten auf dem Cannstatter Wasen.

Aber auch die Kräfte der Beharrung und der Tradition werden in den Fotos sichtbar, wenn Volksmusikgruppen zu internationalen Tourneen starten oder Narren die Fastnacht feiern. Einen besonderen Reiz auf Hüdig übten die Film- und Bühnenstars seiner Zeit aus. Er empfand es als Privileg seines Berufes, mit Stars wie Louis Armstrong oder Marcia Haydée auf Tuchfühlung gehen zu können. Darüber vergaß er die kleinen Freuden nicht, welche die Kunst den Menschen zu schenken vermag. Noch heute meint man, den angehaltenen Atem der kleinen Zuschauer zu spüren, die Hüdig während einer Marionettentheateraufführung 1956 ablichtete.

Nicht zuletzt galt die Aufmerksamkeit des Bildjournalisten dem technologischen Fortschritt, den er in Hochleistungsrechnern oder in der Luft- und Raumfahrtforschung zu fassen wusste.

Mit Muskeln und Motoren: Stuttgarter Sportgeschichte(n)

führten zum Ende der legendären Rennveranstaltung.

18. Juli 1965

Als gefragter Pressefotograf war Burghard Hüdig selbstverständlich bei sportlichen Ereignissen in der Landeshauptstadt präsent. Neben dem großstädtischen Breiten- und Spitzensport dokumentierte er schon früh neue Sportphänomene: Sei es in den 1960er Jahren ein Auftritt des späteren Star-Bodybuilders Arnold Schwarzenegger oder ein Show-Spiel des US-amerikanischen Basketballteams Harlem Globetrotters. Er begleitete zahlreiche Sportgroßveranstaltungen wie die legendären Auto- und Motorradrennen auf der Solitude oder die Leichtathletik-Europameisterschaft 1986 im damaligen Neckarstadion, die maßgeblich zu Stuttgarts Renommee als »Sportstadt« beitrug. Dass die Fotografie hervorragend geeignet ist, die entscheidenden emotionalen Momente im Sport lebendig festzuhalten, belegen Hüdigs Aufnahmen anlässlich der vom VfB Stuttgart errungenen Deutschen Meisterschaft 1984. Sie fangen die Begeisterung der Fans bei der Siegesfeier auf dem Stuttgarter Marktplatz eindrucksvoll ein. Hüdigs Sportfotos zeigen, dass der Sport nicht nur einen wichtigen Teil regionaler Identität darstellt, sondern immer auch die zeittypischen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen widerspiegelt.

Alle Bilder dieses Artikels befinden sich im Bestand HStAS Q 2/50 im Hauptstaatsarchiv Stuttgart.

Virtueller Ausstellungskatalog

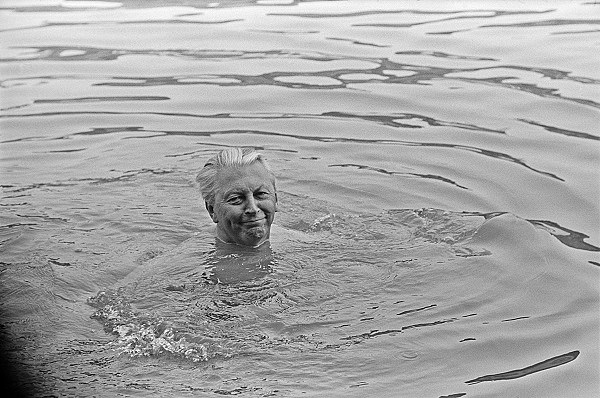

Der schwimmende Bundeskanzler

(LABW, HStAS Q 2/50 Nr. 3190-57 u. -11)

Aus einer Laune heraus stellte Arno F. Henseler, der Chef der SDR-Landesschau, im Hochsommer 1967 Burghard Hüdig auf eine Probe. Journalistisch herrschte saure Gurkenzeit. Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger verbrachte seinen Urlaub am Bodensee. Da meinte Henseler: Wenn Du es schaffst, den Bundeskanzler im See schwimmend zu fotografieren, bist Du der Größte!

Ohne lange zu zögern, fuhr Hüdig nach Kressbronn, um dort zu erfahren, dass Kiesinger im Gasthof "Rad" in Tettnang gerade zu Mittag esse. Eilends machte er sich auf den Weg. Vor dem Lokal stand ein Dorfpolizist mit seinem Fahrzeug, einem dunkelgrünen VW-Käfer. Begleitet von einem Freund und zwei Leibwächtern verließ Kiesinger kurz darauf das Restaurant. Gut gelaunt erblickte er den Reporter, der ihm aus seiner Zeit als Ministerpräsident bekannt war, und fragte: Was macht denn der Hüdig hier? Das ihm vorgetragene Ansinnen empfand er als Zumutung, er sei doch nicht Mao Tse-tung, der schwimmend den Jangtse durchquert hatte. Stattdessen lud er Hüdig ins Ferienhaus ein, um dort ein paar Aufnahmen zu machen. Das beharrliche Drängen hatte aber schließlich Erfolg. Kiesinger ließ sich für ein heimliches Fotoshooting im nahen Schleinsee erweichen.

Gegen 16 Uhr erschien der Kanzler im weißen Bademantel, von zwei Bodyguards flankiert. Während er ins Wasser stieg, gab ihm Hüdig die Anweisung, einige Male zur Kamera heranzuschwimmen, um möglichst günstige Einstellungen zu erzielen. Nach jeder Runde bat Kiesinger die Leibwächter um einen Kamm für sein silbergraues Haar. Er wollte ja gut aussehen. Zu guter Letzt war Kiesinger zufrieden und Hüdig überglücklich.

Von der nächsten Telefonzelle aus informierte er die Landesschau-Redaktion über seinen gelungenen Coup. Die Kollegen waren begeistert. Schon tags darauf wurde der schwimmende Bundeskanzler im Fernsehen ausgestrahlt. Derweil stand Hüdigs Telefon nicht mehr still. Deutschlandweit wollten Zeitungen und Magazine die sensationellen Fotos veröffentlichen, die das Ansehen ihres Urhebers enorm steigerten.

Hans Filbinger im Reich der Mitte

(LABW, HSTAS Q 2/50 Nr. 12744-5)

Nur wenige Monate nach dem Tod Mao Tsetungs war Baden-Württembergs Landesvater Hans Filbinger in China zu Gast. Am 29. März 1977 reiste er mit einer 17-köpfigen Delegation nach Peking, darunter auch der deutsche Botschafter Erwin Wickert, Filbingers Tochter Susanne, Staatssekretär Gerhard Mayer-Vorfelder, der Tübinger Sinologe Tilemann Grimm, die Publizistin und Indienexpertin Gisela Bonn, der persönliche Referent des Ministerpräsidenten Dirk Gaerte, der Journalist und Chinakenner Klaus Mehnert sowie der Untertürkheimer Bildreporter Burghard Hüdig. Ausgerüstet mit fünf Kameras und über 200 S/W- und Farbfilmen im Gepäck dokumentierte Hüdig Filbingers Gespräche mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Li Hsien-nien und dem Außenminister Huang Hua. Höhepunkt der Reise war der Empfang durch Hua Guofeng, dem Ministerpräsidenten und Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Chinas, in der Großen Halle des Volkes in Peking.

(LABW, HStAS Q 2/50 Nr. 12749-26a)

Von der chinesischen Hauptstadt Peking führte die Reise in den Südwesten nach Kunming, von dort über Changsa nach Shanghai, mit einem Abstecher nach Soochow, und nach Kanton. Auf dem Sightseeing- und Kulturprogramm standen die Ming-Gräber, die Chinesische Mauer, die Verbotene Stadt, der Himmelstempel in Peking und der Steinwald in Kunming.

Doch die politischen Gespräche und touristischen Entdeckungen fanden ein abruptes Ende. Die Nachricht von der Ermordung des Generalbundesanwalts Siegfried Buback veranlasste Filbinger, die Reise vorzeitig abzubrechen. Am 13. April 1977 flog er zurück nach Deutschland, um am Staatsbegräbnis teilzunehmen. Die verbliebene Delegation reiste mit Eduard Adorno, dem Minister für Bundesangelegenheiten, an der Spitze weiter nach Hongkong und Singapur.

Nächtliche Blockade in Esslingen

(LABW, HStAS Q 2/50 Nr. 3495-23 u. Nr. 3493-36)

Am 11. April 1968 wurde auf Rudi Dutschke, einer der Wortführer und Symbolfiguren der deutschen Studentenbewegung, vor dem Büro des SDS am Kurfürstendamm in Berlin ein Mordanschlag verübt. Als Reaktion hierauf gab es in den nächsten Tagen bundesweit Demonstrationen, Kundgebungen und Aktionen. Gerade die Presseorgane des Axel-Springer-Verlags wurden für den Anschlag mit verantwortlich gemacht. Hatte doch insbesondere die BILD-Zeitung in der Zeit vor dem Attentat mit Schlagzeilen wie Stoppt den Terror der Jungroten jetzt eine Kampagne gegen die Studierenden und auch gegen Rudi Dutschke persönlich geführt und die Stimmung mit Aussagen wie man dürfe nicht die ganze Drecksarbeit der Polizei und ihren Wasserwerfern überlassen weiter angeheizt.

Die in Millionenauflage erscheinende BILD-Zeitung wurde für den Südwesten in Esslingen produziert. Ziel der Proteste war deshalb auch das dortige Druckhaus Bechtle in der Zeppelinstraße. In der Nacht vom 12. auf den 13. April versuchten etwa 500 Personen die Auslieferung der Zeitungen zu verhindern und damit die BILD-Zeitung und ihre provokative Berichterstattung symbolisch zu stoppen. Ihr Anliegen machten die Beteiligten mit Parolen wie Bild hat mitgeschossen und Bechtle, Bechtle, Springerknechtle deutlich. Sie blockierten die Werkstore mit Autos und Material einer nahegelegenen Baustelle und verhinderten damit, dass die Lieferfahrzeuge den Hof verlassen konnten. Erst nach Stunden gelang es der Polizei nach dem Einsatz von Wasserwerfern, Tränengas und Zwangsmaßnahmen die Blockade aufzulösen und die verspätete Auslieferung der Zeitungen durchzusetzen.

Aufschwung eines alten Handwerks

(LABW, HStAS Q 2/50 Nr. 1326-30 u. -34)

Dutzende Zuschauer haben sich in Sonntagskleidung in der rußigen, vom Schmelzofen erhitzten Werkstatt der Stuttgarter Glockengießerei Heinrich Kurtz versammelt. Es sind Gemeindeglieder der Fellbacher Johanneskirche, die gekommen sind, um der Geburt ihres neuen Geläuts beizuwohnen. Die Anspannung ist spürbar, entscheidet sich doch in den nächsten Momenten, ob sich die harte Arbeit der vorherigen Monate gelohnt hat. Zugleich hat der Guss den Charakter eines feierlichen Rituals: Traditionell wird der Ablauf mit dem Gebet eines Geistlichen eingeleitet, bevor der Meister den Zapfen des Schmelzofens ausstößt und die 1.100 Grad heiße Bronze durch die gemauerten Gusskanäle nacheinander in die eingegrabenen Hohlformen fließt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg stieg der Bedarf an Kirchenglocken für etwa zwei Jahrzehnte stark an: Zu Kriegszwecken eingeschmolzene Glocken mussten ersetzt, zerstörte Kirchen wiederaufgebaut und zahlreiche Neubauten errichtet werden. Doch egal wie futuristisch manches Kirchengebäude der Nachkriegsjahrzehnte erscheinen mag, die Anfertigung der Glocken bleibt weiterhin reines Handwerk, an deren archaisch wirkenden Prozessen sich seit Jahrhunderten wenig verändert hat.

Die Glockengießerei Kurtz war bereits 1690 in Reutlingen gegründet, und 1803 nach Stuttgart verlegt worden. Als Familienunternehmen geführt, baute die Nachkriegsgeneration die im Krieg beschädigte Werkstatt 1947 wieder auf und goss, bis der Betrieb 1962 schließlich eingestellt wurde, 3.650 Glocken – mehr als alle vorherigen Generationen zusammen. Zu den größten Aufträgen gehörten fünf neue Glocken für das Ulmer Münster; auch das Glockenspiel im Stuttgarter Rathausturm stammt von Kurtz.

Heute sind deutschlandweit nur noch sechs Glockengießereien aktiv. Der Kurtzsche Firmensitz in der Stuttgarter Heusteigstraße ist längst verschwunden.

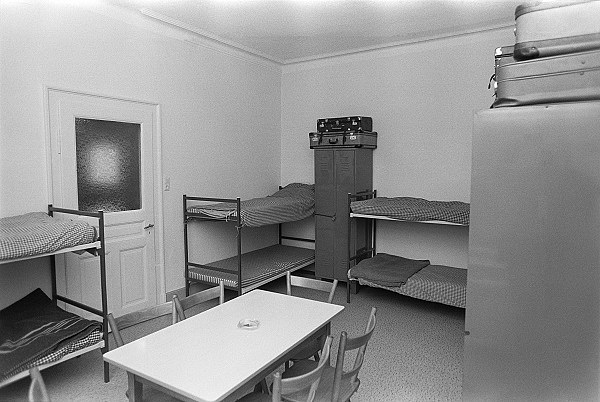

Eine neue Heimat?

(LABW, HStAS Q 2/50 Nr. 3741-67)

Familien warten mit schwerem Gepäck auf dem Bahnsteig, einige hasten eilig zu den Waggons, manche wuchten Koffer durch die Fenster, zuletzt winken die Fahrgäste zum Abschied während der Abfahrt des Zuges: Burghard Hüdig hält in seinem Werk die Szenen fest, die sich auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof während der Abfahrt des ersten Gastarbeiter-Zuges nach Neapel 1968 ereigneten. Die Fotos erinnern daran, dass das deutsche Wirtschaftswunder ohne Millionen Heimatvertriebener und sogenannter Gastarbeiter nicht möglich gewesen wäre. Gerade die beschäftigungsintensive Industrie im Südwesten war auf günstige Arbeitskräfte angewiesen, die ab 1955 aus Italien, Griechenland oder der Türkei angeworben wurden. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass die Arbeitnehmer aus dem Ausland in der Regel in besonders gefährlichen, körperlich schweren Tätigkeitsfeldern eingesetzt wurden und sich erheblichen Ressentiments ausgesetzt sahen.

(LABW, HStAS Q 2/50 Nr. 4967-16a)

Die Aufnahmen aus dem fotografischen Werk von Burghard Hüdig vermitteln einen Eindruck von der spartanischen und provisorischen Unterbringung der Gastarbeiter, die eigentlich nach ein paar Jahren in ihre Heimatländer zurückkehren sollten. Dagegen setzte die Stadt Stuttgart unter ihrem Oberbürgermeister Arnulf Klett auf eine längerfristige Integration. Trotz aller Integrationsschwierigkeiten ist Baden-Württemberg langfristig vielen Gastarbeitern sowie ihren Kindern und Enkeln zur zweiten Heimat geworden.

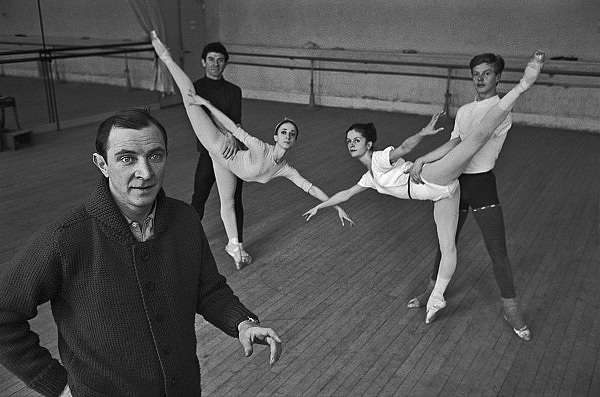

Herrenlose Koffer

(LABW, HStAS Q 2/50 Nr. 6229-31a) (LABW, HStAS Q 2/50 Nr. 2283-3)

Was hat es mit den Koffern auf sich, die Burghard Hüdig am 26. Juni 1973 vor dem Echterdinger Flughafen fotografierte? Den entscheidenden Hinweis geben die papiernen Anhänger, die den Besitzer der Koffer als CRANKO, J. ausweisen. Damit war kein geringerer als der Balletttänzer und Choreograf John Cranko gemeint, der in den 1960er und 1970er Jahren in Stuttgart mit Romeo und Julia oder Der Widerspenstigen Zähmung wirkmächtige Choreografien schuf und dadurch die baden-württembergische Landeshauptstadt auf die Weltkarte der darstellenden Künste hob. Der 1927 im südafrikanischen Rustenburg als Sohn eines Rechtsanwalts geborene Cranko kam im Jahr 1961 nach Baden-Wütttemberg. Weniger als ein Jahrzehnt nach Crankos Ankunft zählte die Stuttgart Formation zu den international führenden Ensembles.

(LABW, HStAS Q 2/50 Nr. 2283-3)

Dementsprechend erhielten Cranko und das Stuttgarter Ballett mehrere Einladungen zu Gastspielen in Nord- und Südamerika. Von der letzten US-Tournee im Jahr 1973 sollte der Meister allerdings nicht mehr zurückkehren. Auf dem Rückflug von Philadelphia nach Stuttgart musste das Flugzeug in Dublin außerplanmäßig landen. Während des Transatlantikflugs erlitt Cranko einen tödlichen Brechanfall, der von der Einnahme eines Schlafmittels herrührte. Der gebürtige Südafrikaner starb am 26. Juni 1973 im Alter von nur 45 Jahren. Zurück kam allein sein herrenloses Gepäck, das symbolisch für den tragischen Tod des großen Künstlers steht. Burghard Hüdig fing diesen ergreifenden Moment noch am Todestag mit seiner Kamera ein.

Obgleich die Koffer ohne ihren Besitzer zurückkamen, hinterließ John Cranko in Stuttgart zahlreiche Spuren. Neben seinem Grab auf dem Solitude-Friedhof wurde im Oberen Schlossgarten in unmittelbarer Nachbarschaft zu seiner langjährigen Wirkungsstätte ein Weg nach ihm benannt. Die wichtigste Errungenschaft Crankos ist jedoch sicher das sogenannte Stuttgarter Ballettwunder selbst. Das Ensemble gehört noch heute zu den weltweit führenden Formationen.

Einem geschenkten Gaul …

(LABW, HStAS Q 2/50 Nr. 6048-35)

Am Morgen des 7. Februar 1973 erhielt der Ingenieur Ernst Knepper eher unerfreulichen Besuch. Der Gerichtsvollzieher stand vor der Tür seines Hauses in Plattenhardt. Ihm wurde eröffnet, dass er Prozesskosten in Höhe von rund 500 DM zu bezahlen habe. Da der Gerichtsvollzieher nichts Pfändbares vorfand, sollte Knepper von zwei Polizisten festgenommen werden. Doch er weigerte sich, den Polizisten aus eigenem Antrieb zu folgen und blieb einfach auf seinem Sofa sitzen. Nach kurzer Beratung zwischen Polizei und Gerichtsvollzieher wurde er in das bereitstehende Polizeiauto getragen. Die justizielle Maßnahme hatte Knepper allerdings nicht ganz unerwartet getroffen, war der Gerichtsvollzieher doch von einer Schar Pressevertreter und Fotografen, unter ihnen auch Burghard Hüdig, begleitet worden. Warum aber diese große mediale Aufmerksamkeit für eine relativ banal erscheinende Amtshandlung?

Vorausgegangen war eine jahrelange Fehde zwischen Knepper und der Leitung der ehrwürdigen Stuttgarter Kunstakademie. Knepper hatte der Kunstakademie im Jahr 1970 einen Großrechner aus einer veralteten Serie der Firma SEL als Geschenk angeboten, um ihn als Lehrmittel für Umweltplanung einzusetzen. Akademieleiter Herbert Hirche hatte das freundliche Angebot allerdings dankend abgelehnt. War ihm Knepper doch schon zuvor unangenehm aufgefallen, indem er ohne Lehrauftrag einen Kursus im Fachbereich Umweltplanung abgehalten und danach noch die Stirn besessen hatte, ein Honorar in Höhe von 6.000 DM einzufordern.

Knepper war freilich nicht der Mann, der sich von einem Nein abschrecken ließ. Am Sonntag, dem 14. November 1971, drang er mit Unterstützung einiger Studenten in die Ausstellungsräume der Akademie ein und deponierte dort in einer staunenswerten Nacht- und Nebelaktion Elektronikbauteile im Gesamtgewicht von rund 25 Tonnen! Rektor Hirche und das Land, vertreten durch das Kultusministerium, aber wollten das Danaergeschenk auch weiterhin nicht annehmen. Es fehle an Räumlichkeiten und Personal, um die Maschine zu bedienen. Außerdem argwöhnte man, dass Knepper versuche … auf diese Weise, sich an der Akademie niederzulassen. Trotz Beugehaft kam der "Schenker" der Aufforderung zum Abtransport der Rechenanlage nie nach und die Akademie musste sie später auf eigene Kosten entsorgen. So verpasste sie 1971 die Chance, als erste Kunsthochschule der Welt einen Computer in Forschung und Lehre einzusetzen. Dies geschah dann 1972 am Londoner University College.

Brasilianischer Glanz im Neckarstadion

(LABW, HStAS Q 2/50 Nr. 1601-69)

1963 stellt für den deutschen Fußball ein besonderes Jahr dar: Im August wird die Bundesliga eingeführt. Zu den Gründungsvereinen gehört auch der VfB Stuttgart, der im Juni 1963 den FC Santos zu einem Freundschaftsspiel empfing. Die Spieler des Weltpokalsiegers – von der Sportpresse als die Zauberer vom Zuckerhut bezeichnet – weckten beim Stuttgarter Publikum große Erwartungen. Im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses stand der Wunderstürmer und Weltstar Edson Arantes do Nascimento – besser bekannt als Pelé (1940–2022).

Der durch eine Knieverletzung gehandicapte Pelé wurde immer wieder durch den Stuttgarter Mittelfeldspieler Rudi Entenmann erfolgreich am Spielaufbau gehindert. Zunächst ging der VfB in Führung und setzte dabei v. a. auf Defensivspiel mit körperlichem Einsatz. Die überlegene Ballbeherrschung der Brasilianer führte schließlich doch noch zum 1:3 Sieg der Gäste. Die 55.000 Zuschauer im Neckarstadion erlebten zwar kein Fußballfest, sondern ein schmuckloses Arbeitsspiel (Stuttgarter Zeitung). Der legendäre Stuttgarter Sportreporter Hans Blickensdörfer (1923–1997) nannte die Partie jedoch 1992 rückblickend das bedeutendste internationale Freundschaftsspiel des VfB.

Tags:

Ausstellung, Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Archivnutzung, Behörden der Landesverwaltung, Fachöffentlichkeit, Presse und Medien, Schule und Bildung, Wissenschaft und Forschung, Alltagsgeschichte, Fotografien, Kunst- und Kulturgeschichte, Migrationsgeschichte, Mobilitätsgeschichte, Ortsgeschichte, Personengeschichte, Wirtschaftsgeschichte, Bildungsarbeit, Landeskunde, 20. Jahrhundert